|

|

|

|

|

|

|

|

原野をいくタンチョウ

撮影◆塚本洋三 1960年3月 北海道阿寒町 新年正月。タンチョウの出番である。

タンチョウ写真のあれこれ

野鳥で一番カメラに納まった種といえば、タンチョウをおいて他にはあるまい。 今月の一枚に選んだタンチョウは、古いネガケースを探し当ててみて、我ながら驚いた。初めて見るあこがれのタンチョウなのに、なんとこの1枚しかシャッターを切っていなかったのである。 古いタンチョウの写真で思い出すのは、1935年11月にロンドンは大英博物館で開かれた国際自然写真展覧会(カントリー・ライフ社主催)。日本から出品された55点の中に、島田謹介のタンチョウ親子3羽が佇んでいる今見ればなんでもなく思える写真と、今はなき原生釧路湿原が写された、それまで知られていた唯一の営巣地環境の2点がある。 時代は変わってもタンチョウは写し続けられ、プロアマを問わず、恐らくどの種よりも多くの写真集が出版されているのではあるまいか。 被写体としては申し分のない優雅なタンチョウだけに、美しさばかりでなく深く対象に迫る写真を期待したい、と思うだけで楽しく夢はふくらむのである。夢を壊すような撮影マナーに反した写真はお断りであるが。

“シャトツ”に浮かぶ、湖岸一線の白鳥

1960年以前に撮影? 福島県猪苗代湖 写真凸版寄贈◆増田直也

この写真情報をご存知の方、ご一報を

同じ写真がBIRDER誌2007年11月号のARCHIVESのページに載っている。呼びかけた期待に反し、撮影者や掲載誌とかの情報は今のところどこからも反応がない。一幅の絵のような画像を再度ここに紹介させていただく。

この写真のモトはなにかというと、用途不明の“木っ端”にあった。勤務先の倉庫の大掃除で廃棄処分される寸前に、なんだか分からないがそのまま捨てるには惜しいと増田直也さんが拾い上げたてしまっておいたもの。数10年ぶりに思い出して見れば、どうも写真に関係するものらしいとバード・フォト・アーカイブスにご寄贈くださった。 どこで誰がいつ? 船上から? 機材は? 雲をつかむような興味が湧く。探索開始。 寄贈された“木っ端”は大小11個。お宝と思われるトキやコウノトリの“銅板ネガ”も。人物ものをよくみると、外人さんの雰囲気はどこかで覚えがある。果たして、その写真が「野鳥」誌通巻202号(1960年)の口絵に載っていた。私の記憶も捨てたものではない。東京で1960年に開催された第12回国際鳥類保護会議のものだった。 “木っ端”の正体は、東京飯田橋の印刷博物館で学芸員の川井昌太郎さんと中西保仁さんの解説によって明らかになった。1960年代後半から70年代まで現役だった印刷技術として凸版印刷に使われたもので、写真部分用なので写真凸版(通称シャトツ)と呼ばれる。銅板に感光性の幕がはってあり、銅板のままだと薄くて組み版のとき高さがあわないので、まわりの活字との高さをあわせるために木片で「ゲタをはかせた」そうだ。これがインクの染みた”古道具”であったわけだ。シロウト目には、ゲタの裏に貼られた紙が気になったが、これにも機能があって、紙の厚さで微妙に高さを調整したという。つまらないところに妙に感心しつつ、印刷博物館の存在と学芸員のご指導を有難く思った。 寄贈された“シャトツ”は、バード・フォト・アーカイブスで大事に保管させていただくとして、撮影者が判明し今回の「シャトツ事件」の発端となった増田さんを交えて撮影談義に花を咲かせたい夢は、捨てきれないでいる。

25年前の南硫黄島

撮影◆塚本洋三 1982年6月11日 マリンたかさい(231トン)より 近年、海鳥ウォッチングクルーズなどで南硫黄島を眺めた人にはすぐに見分けのつく独特の島影である。今も25年前も、なんら変わらなく思える島影。 南硫黄島の継続的な学術調査を 小笠原諸島のさらに南に火山列島がある。3島から成り、北から北硫黄島、中硫黄島(日米激戦の硫黄島のこと)と続き、最南の南硫黄島は台湾と同じくらいの緯度にあたる。周囲約7.5km、標高916m。円錐型の島全域が、1975年に原生自然環境保全地域に指定された。 真水のない島、南硫黄島と人間との関わりは、ほとんどないままに現在に至っている。1543年といわれる発見以来、上陸したとか上陸できなかったという記録は、数えるほどしかない。 1982年の調査隊に鳥類班として参加した私は、数少ない登頂経験者として今回の調査をできるだけサポートする責任を感じていた。出発前と後とのK隊員との情報交換は、それぞれ3,4時間にも及んだ。飲み食いしながら南硫黄島一色の話に終始し完全に盛り上がったのである。 原生自然とはなんなのだろう? これほどまでに人手の加わっていない環境でも移り変っていく。25年間隔の調査では把握しきれない自然環境の変化を思い知らされた今回の調査結果の一端であった。 文献や知り得た調査結果の断片を基に間違った記述がここにあれば私の責任であるが、今回の調査で感じた基本的に大事な継続調査の視点はそれほど外れていないと思う。

トラフズク

撮影◆周はじめ 1957年7月中旬 北海道根室原野 「7月18日(トラフズク) グラフレックスに210ミリをつけて、カラマツ林に入る。林を出はずれるあたりで、トラフズクのシルエットを見る。林の中を追いまわし、3枚撮る。林の地上で、2個のノネズミのペリットと拾う。トラフズクが吐き捨てたものにちがいない。どこで狩りをするのだろう。牧草畑かもしれない。もし、小枝を立てておけば、その上にとまらないだろうか。今夜も、川岸にエゾセンニュウのさえずりがきこえる。」 周はじめ『鳥と森と草原』(1960年 法政大学出版局)p.81“撮影ノートより” 根室原野を想いつつ、そこに周はじめをおいて撮影ノートの順を追うと、一人と一羽の撮影の駆け引きが読めてくる。 撮影データ:グラフレックス テッサー210mm F4.5・ネオパンSS・絞りf11・1/50秒・Y1フィルター ミクロフアイン

周はじめと吉田元(はじめ)と私 (II)

消息が知れないままに50年ほどがたった。BIRDER誌に掲載されたノゴマの記事の著者が、吉田元とある。その人が昔の周はじめだと教えられた。躊躇しながらかけた電話の向こうに、懐かしいお声があった。私のことを覚えていてくださって、半世紀もの空白を埋めるボルテージがお互い一気にあがった。いきなり35分もの長電話。 名前を変えたわけを尋ねても「周はじめは死んだ。あんなヤツは知らん。」 1回ならずお聞きしたが、とりつくしまがない。幸子夫人や親交の深かった写真家秋山忠右先生でさえご存知なかったのである。写真の作風に関連がありはしまいかとの私の詮索は、答えが得られないままとなった。 没後に2冊の写真集、『神々の残映』『北回帰線の北』(2006年 冬青社)が出版された。前者が沖縄の八重山で1963年に、後者がその続編ともいうべきもので1988年から2001年にかけて撮影されている。 疑問は再燃した。 周はじめが野鳥の生態写真を撮るきっかけは、下村兼史をサポートしていた鳥学博士内田清之助を仲介して下村兼史に会ったときだった。「あなたも鳥の写真を撮ってみたらーー」の一言。リコー80mm F3.5のレンズをつけた質流れのリコーフレックスを小遣いためて買った。1951年、生まれて初めて撮った多摩川のコアジサシのプリントを下村兼史にみせたところ、「ホォ! これはいい」と言われ、“ポオッとなった”ことに始まる。 古くからの、そして短いおつきあいであったが、どうも周はじめにしてやられ、吉田元に映像作家魂をみせつけられて、はじめて私は目が覚めたようだ。何といおうと、周はじめも吉田元も私の中でかけがえのない存在なのである。  ハシブトガラスの春 「まだ所々に冬枯れの残る静かな森の中で、カラス夫婦の愛の交歓がつづく。おたがい相寄り、あまやいだ声で鳴き交わしながら、枝をつついたり、羽毛を掻きむしったり・・・、この一見、奇妙にみえる行動も、じつは愛の結合へと導かれる野のものの儀式なのだ。」 周はじめ『カラスの四季』p.33より 後にこの写真は、『現代日本写真全集 第8巻 動物作品集』(1958年 創元社)に田中徳太郎のしらさぎと共に収録されている。動物写真といえば犬、ネコ、家畜、動物園の動物などであって、自然の中で撮られた鳥の写真がいわゆる動物写真のジャンルで“通じる写真”として野鳥生態写真史上に画期的なことであった。 周はじめと吉田元(はじめ)と私 (I) 北海道は西別原野 周はじめ カラス 周はじめの思いは『カラスの四季』(1956年 法政大学出版局)で形となる。野鳥観察撮影紀行で名作と目される下村兼史の『北の鳥南の鳥』(1936年 三省堂)を意識していたのであろうか。周はじめは後にふり返る。「よほど物珍しかったのか驚くほど多くの書評がよせられた。写真はちっとも褒められなかったが、文章の方は少しばかり評判がよかった。」

カツオドリらしからぬカツオドリ

撮影◆塚本洋三 1982年6月 東京都南硫黄島

この鳥はカツオドリである。都会に生活していてはまず見る機会のない外洋の鳥。小笠原諸島などの繁殖地へいけば普通にみられるが。

黒褐色で腹と翼下面の白いツートーン。私のモデルになってくれたこの鳥は、白色部をみせずにカツオドリらしからぬ怪鳥のごとき力強さを表現してくれた。暑さの吹き飛ぶ思いがしたもので、選んでみた。 1982年、東京から南へ1300kmの南硫黄島での撮影。島の周囲が断崖絶壁の無人島は、原生自然環境保全地域に指定されている。環境庁の調査に参加した時、実は暑さにうだりながら撮ったものである。 そして今年、四半世紀ぶりに東京都主催の調査隊が南硫黄島へ。6月17日から27日の間、23 名の調査員が現地を調査した。その調査結果の詳細が心待たれる。はたしてどんな変化があったのか、なかったのか。 続 モノクロ写真を捨てるな、カラー写真もだ

いよいよ夏だ。

夏らしい写真はないものかと探してみたら、おやっと思う一枚が目に飛び込んだ。25年前に現像があがってきた時、変なカツオドリで、「なんだ、こんな写真・・・」と一瞥しただけの一枚。即決ボツと思ったのを今でも覚えている。 時経て見ると、写っているものに変わりはないのに、「お、面白いんじゃ?」 何を面白いとするかの感じ方、写真の見方が変わってきたらしい。さっそくカラースライドから(私だってカラー写真を撮っていた頃があったのだ)気の済むモノクロ変換し作品にしてみた。 くどいようだが、ネガや写真は捨ててはいけない。撮ったときはボツと思っていたカツオドリの写真を年経て気にいることになった経験者としては、それだけの理由でも「捨てなくてよかった・・・」が本心。 モノクロ写真でもカラー写真でも、まず捨ててはいけない。捨ててしまおうかと思ったら、バード・フォト・アーカイブスにコンタクトしてみることだ(info@bird-photo.co.jp;Tel&Fax:03-3866-6763)。  海女 私たち都会に住むものも、かつてはより自然に接して生活していた。そんなことは恐らくあまり意識されていなかったのであろうが。

モノクロ写真を捨てるな

カラー写真全盛の時代だというのに、モノクロ写真なんてぇ・・・とお考えの向きは、モノクロ写真に秘められた「カラーの世界」を楽しむ“余裕”を経験されているのであろうか? モノクロにしかない魅力の世界に惹かれるのは、多分に写真をやる人の感性の問題なのだろう。それはさておき、カラー写真の先輩として、モノクロ写真は写真史の一時代を築いた。モノクロ写真にしか残されていない画像があることは、誰もが否定しえない。時が過ぎ、今となっては二度と撮りなおしのきかないものだ。 整理しようとしたアルバムにある一枚に、「過去」が写し込まれている。美しい山河であったり、その自然を破壊する人であったり、自然を守ろうとする人であったり、自然とともに生きる人の生活であったり、ともに生きる野性の生きものであったり、科学技術の進歩を捉えたものであったり。 モノクロ写真をみつけたら、まず捨ててはいけない。変色していようと破れ折れていようと、構わない。カビだらけのネガでもよい。捨ててしまっては、総てが過去のものとなる。捨てる前に、バード・フォト・アーカイブスにコンタクトしてみることだ。買い取ってくれるとかギャラなど期待してはいけない。代わりに、消え行くモノクロ写真をライブリーして活用し、次の世代への引き継ぐ真摯な態度で接しられよう。話はそこから始まる。  撮影から33年後の初公表 自然樹洞のシマフクロウ

撮影マナーの代償

誰しもカメラを持てばよい写真を撮りたいと願う。バードウォッチャーなら相手は野鳥だ。「ここぞっ!」のシャッターチャンスにかける一瞬の快楽、その味を覚え、自称傑作の一枚でもできようものなら、もう病みつきとなる。

撮影責任を語る一枚の写真

その昔、自然の樹洞で抱卵するシマフクロウが撮影されていた。撮ったのは高野伸二さん。一昔前のバードウォッチャーなら、一度は高野さんの著したフィールドガイドにお世話になったであろう。今でも愛用している向きも少なくあるまい。徹底したナチュラリスト、多才多芸の高野さんは、野鳥やクモの生態写真でも知られている。

日本の鳥声録音の夜明け

録音する蒲谷鶴彦(右)・芳比古さん兄弟 1953年7月27日 撮影◆塚本洋三 長野県南軽井沢地蔵が原

鳥声録音への期待

日本の野鳥の声の録音は、1951年、蒲谷鶴彦・芳比古さん兄弟が電源コードにつながれたAC100ボルト駆動の録音機を手造りして始められた。蒲谷さんの人生は鳥声録音の歴史そのものであった。

追悼 蒲谷鶴彦さんのことども

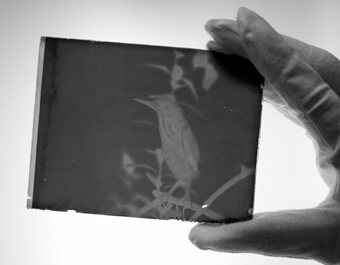

「ボクが死んだら、どこかに録音にでも行っているとでも思っていてほしい。」生前、そんな話だった。思ってみたところで、蒲谷鶴彦さんはもう録音の旅から帰ってはこられないのだ。 50余年も前になる。私が中学生で日本野鳥の会へ入会した1953年、軽井沢星野温泉の医局で静養されていた中西悟堂会長が、蒲谷さんも録音にこられるからと誘ってくださった。蒲谷さんご兄弟に、南軽井沢は地蔵が原へ草原の鳥の録音にくっついていったのである。 誰もが思う。蒲谷さんの遺された鳥声録音の文化遺産は不滅である、と。  写真で見つかったクロツラヘラサギの雛 かつては朝鮮半島のどこで繁殖しているのかも日本で情報がなかったクロツラヘラサギ。北朝鮮動物研究所の朴宇日副所長(当時)から朝鮮大学校の鄭鐘烈教授に託された1枚の写真が、日本の保護関係者の目にとまる。左隅に、巣にいる雛の姿があった。これが国際保護活動のきっかけとなった。 渡り鳥保護の国際協力活動への参加 渡り鳥は、人間の決めた国境など知るよしもない。どの一国に籍をおくでなし、まさに未来的な「地球の住人」という考えのシンボルのような存在である。 国際協力というと、個人としてはどこか遠いところの話のようだが、案外身近に参画できる機会があったりする。例えばNPO法人バードライフ・アジアのホームページ(http://www.birdlife-asia.org)を覗いてみるとよい。クロツラヘラサギは、「野鳥」誌2月号(日本野鳥の会 http://www.wbsj.org)で特集されている。ネットを見れば限りのないほど。野次馬根性でもよい、前向きな関心でもよい、気持ちの持ちようでやりがいのあるボランティア活動の機会がひらけてくるに違いない。 かつては幻の鳥、クロツラヘラサギ。国際政治情勢が不安定なアジアの国・地域で国境を越えた保護協力が実り、日本でも現在、限られてはいるが九州と沖縄の一部に朝鮮半島から渡ってきて冬を越している。ひょっこり東京湾岸などでみられたりもする。毎冬の世界一斉調査に観察データを提供するのもよい。それをきっかけに国際協力活動に関心の道が拓けたりもする。臆せず国際人の輪(和)を楽しむことだ。  ガラス乾板に浮かぶヨシゴイ モノクロ写真の保存はバラ色? モノクロ写真は消滅の一途をたどるかに思える。どっこい、モノクロの静かな人気は、人気とはいささか誇張としても、モノクロの魅力をみなおし「モノクロ写真へ回帰する人」は増えるのである。そんな気がする。

干潟にサカツラガンの一群

1936年頃 撮影◆藤村和男 千葉県新浜 サカツラガンが、東京湾奥部に渡ってきて冬を越していた時代があった。群れは50羽から100羽前後。少なくとも1940年代初めまでは定期的に渡来していたと記録にある。1964年までは、マガンが毎冬200羽から300羽みられた。マガンの群れは、私の記憶にも新しい。 旧年、母校の慶応義塾普通部で中学1年生の生徒に話をする機会があった。「目路はるか教室」で講師役をつとめる先輩の一人に選ばれたのだ。「教室」は学校教育課程にはない、講師の生きざまを交えた自由な切り口で開かれる。受験勉強のない生徒にとって、魅力ある体験学習の時間だ。1年全生徒が10コースの中からこれぞと思う講座を選んで参加する。生徒たちが心待ちしていたのが、事前の講師への自己紹介文から読みとれた。 若い層の自然回帰への芽が育つよう、環境破壊してきた世代は意識的に「環境教育」に努力していかねばならない。それが後の世代の「自然とともに生きられる社会」に直結し、私たちの責任なのだ。

干潟と東京ディズニーランド

|

| Copyright, 2005- Bird Photo Archives All Rights Reserved. |