|

|

|

|

|

|

|

|

|

2007.12.30.カミさんのティータイム:乗り物あれこれ

大小とわず、乗物が好きだ。三輪車から飛行機まで動くものならなんでもよろしい。乗物の規模に対応して景色が動く。スピードにおおじて体にかかる圧力が変わる。などなど小難しいことを書きならべたが、ようするに他愛なくウハウハできるからだ。車の運転をすることよりもぼーっと助士席に座っている方が、夜行列車は特上のロイヤルルームを想像している方が、自転車も長い髪を風にたなびかせて高原を走りぬけている方が、考えるだけで腰を抜かしそうに嬉しいのだ。(もっとも自転車は実は乗れない。30歳ごろ闇稽古を始めたのだが、コケてばかりで実に面白くない。という訳でとっとと止めてしまった。) 居眠運転はいけない。やるなら誰もいないところで、同乗者なしでひっそりやらねばならない。ところがその居眠り運転、セスナの運転手がこの離れ技をやってのけた。先月グランドキャニオンの話をしたが、有名どころのためいくつか話を頂戴した。そのひとつ。 私もかつてオーストラリアでセスナ風なものに乗った。シドニーとロードハウという島を往復しているものだ。確か11名ほど乗っていた。空港で重量検査があるのだが、この際荷物、手荷物、身体と大きな重量計に乗り、数字を出す。合計の重さで乗る、乗れないが決定される訳だ。(大デブはどうするのだろう。他の人が一人放りだされるのだろうか)そして出発。機内に入ると機長は、大きな名刺入れような(輸入文具店にある一本の軸でぐるぐる回る機種)のマニュアルを見る。そして離陸。 さて、来年からはこのロードハウアイランドのお話でもしよう、かっ。(塚本和江記)

2007.12.20.何たる記憶――ユルリ島燈台その後談

私の出先まで追っかけてきた電話、MHさんの声があった。過日、ユルリ島の燈台の一件(前回参照)を、再度確認してくれたのだった。

昆布盛の部落に魅かれて、実は翌年の3月にもはるばる東京から訪ねたのだった。その時は、なにごともなかった海が一夜にして岸まで押しよせた流氷で一面の氷原と化けたのだ。都会者のド肝を抜いた。テレビで流氷情報なんかはなかった頃のこと。ユルリ・モユルリ島へは氷づたいに歩いていけそうな気さえした。が、好奇心よりも自然の凄さに圧倒されて、それは思いとどまった。

その時撮った写真をみると、これまたモユルリ島は全景が写っているものの、ユルリ島はまたも左側半分だった。「燈台事件」の舞台となった右側半分は、どうも撮られたがらないようだ。なぜか私の気持ちが、そうさせていたのかもしれない。(塚本洋三記)  PS:この稿の最後の最後で、モユルリ島全景が写っている名刺版の写真がみつかった。ルーペでよくよくみても、燈台らしい突起物は画像にみつからない。再度私はほくそ笑んだ。

2007.11.30.カミさんのティータイム: グランドキャニオン

やっぱり私たち日本人、気合いとか根性とか大好きなのだ。とりわけ年が明ければすぐ箱根駅伝がある。勝っても負けても実力はともあれ「よく気力であそこまで頑張った」と。この傾向、年が食えば食うほどより顕著にでる。お正月はこの人情駅伝によって盛り上がるのだ。 行ったことのない地は不思議だ。人力が手を出していない未開の地なぞは、私ごときにはTVでおめにかかるだけなのだが、仮に上手に維持管理をしている国立公園なぞは、ホントにすごいと思う。このグランドキャニオンはしっかりと維持管理され、野生動物も人間もコントロールされている。そのコントロールされているのがわかっていても、人間である私たちは不愉快ではない。勿論、日本と違ってUSAはひろい。比べようもなく広大な土地だ。やはり大きいことはいいことだ。大きいとすべてをのみこんでしまうのか? あるいは小さなことなどどうって事なく過ぎてしまうのだろうか・・・。(塚本和江記) 私の大学時代の話だが、北海道東部の根室に近く、昆布盛という部落に立ち寄ったことがある。文字通りコンブが狭い浜一杯に干されていた寒村。子供たちがすっ裸で波打ちぎわで遊んでいた。沖に大小のお盆をふせたようなまっ平らな島影が見える。周囲は断崖絶壁。右(南)の大きい島がユルリ島、その北1kmほどの小さい方がモユルリ島と5万分の1の地図で読めた。兄弟のようにならんだユルリ、モユルリというどこか魅かれる名前も気に入った。 その後十数年たって、道東の主みたいな顔をしているMTさんとユルリ島の話になった。 先日、まさに噂のユルリ島でその昔写されたモノクロ写真が、北海道のYFさんからバード・フォト・アーカイブスに送られてきた。近年繁殖個体が日本からいなくなりそうなウミガラスの、しかもコロニーの写真だった。興奮して見ていてふと気になり、鳥の調査で島に1970年頃に上陸したことのある身近なMHさんに燈台のことを確かめてみた。 翌日、メールが届いた。「国土地理院の2万5千分の1を検索したら、燈台は島の南西寄り、崖からは少し離れていて、43.1mの三角点の僅かに南にあるようです。昆布盛から見るとかなり右に寄っているはずです。」 さらに「根室市の年表では1940年に点灯した」と。マジメなMTさんは早速ネットで調べてくれたのだ。  2007.11.30.何たる記憶――ユルリ島燈台の思い違い 2007.11.1.カミさんのティータイム:あまりに大きいパンケーキ、ほか

田舎都会にかかわらず、USAの外食産業(?)の量が半端じゃない。一人前のだされる食事量がものすごい。少し冷静になって考えれば、まったくもともな話なのだ。こちとら40キロあたりをふらふらしているのと、100キロをこえるドンとした体つきとを比べれば、その量、倍はこえてしまうはずだ。旅行者たるもの、その土地で簡単に入手できたものを胃袋におさめる。それは大とか小とか選べないかぎりアメリカ人の普通サイズなのだ。

ソルトレイクへ向かう田舎ハイウェイの交差点際に、ベローンと大きなパンケーキを出す店があった。ブツブツの、例の酸味のあるブルーベリーがそば粉入りの生地にまぜられ、それは日本で目にする紫色のソースをかけて一丁あがりという簡単なものではなく、しっかりしたパンケーキ屋なのである。

旅行雑誌に書いてあった。ああいった類の情報はあたりもあればハズレもある。ハズされるのを覚悟でそういった情報に踊らされるわけである。三ツ星レストラン情報ではないので、つまり私ども貧乏人相手なので重要度も低いが、やはり知らない土地なので多少なりとも信じようとしてしまう。 ここのパンケーキは美味かった。ブツブツパンケーキの横にベーコンの焼いたのが2,3枚ならべてある。妙に焦げていたのが気にはなるが、どうもこれがアメリカンスタイルらしい。あのブツブツパンケーキを3口食し、カリカリベーコン少々口にする。これが絶妙なコンビネーションなわけだ。しかししょっぱいベーコンはあっという間に消える。それほどパンケーキの量が多い。最初に目の前に出てきたとき、「うっ!」っと一瞬ひるんだ。お皿に盛られたパンケーキは、圧倒的な量と存在感をお客にあびせていた。 当然、私たちは残ったパンケーキを持って帰った。亭主と私の残りものを崩れたピザ箱のようなものに“ぐわっと”詰め、意気ようようと店をでた。 夕方私は小腹をへらしこのテイクアウトを車の中で広げた。そして食べてみた。「まずい・・・。」 あの皿から湯気とともにたちあがるアメリカの勢いはなかった。しばらくし、宿泊場所について「パンケーキどこやった? あれ、あれ」と唱え、夫は例の、残りものテイクアウトを食べだした。もったいないと思ったか、とんでもない勢いでかぶりつきだしたのだ。はて、無理してなのか、ほんとうに美味しかったのか。本人いわく、「旅先ではすべての価値観がかわる。すべては美味くなる。」ともっともらしく語っていた。すっかり残りのパンケーキを平らげのだった。 アリゾナの空港でのハンバーガーもデカかった。確かキングスバーガーだったと思う。食べても食べても小さくなっていかない。和会席の一人前のお盆の大きさだ。両手で支えながら食べ続けたが、とうとう残してしまった。なんだか惨敗したような気分だった。 ロスで食べたサラダには驚いた。チーズケーキファクトリーというお店。もうバケツにたんと盛られたサラダを思い浮かべてほしい。サラダボールを二まわりほど大きくし、高さを深くしたものをしばらく待たされたのち目の前におかれた。これは一人前なのだ。腹がへっていたので驚きはしたものの、中腰になりそのバケツサラダをいただいた。 アメリカ産の人間はもちろんのこと、動物や鳥、そこかしこのものまで大食漢なのであろうか。なんたって、びっくりスケールの食体験であった。(塚本和江記) 2007.10.30. 南硫黄島の天辺へ

1982年、あの島は夢でみたのだったのか?

東京を南へ約1300km、絶海の孤島、南硫黄島に上陸した。灼熱酷暑と体力勝負の原生自然環境の野外調査。海岸から山頂への登攀は、45度の平均斜度。出発前に懸垂下降やユマーリングの特訓をうけたものの、そんなオソロシイ山登りを無人島で味わうのは予想以上のことであった。強烈な体験だった。 今年6月に東京都と首都大学東京による学術調査隊23人が四半世紀振りに同島へ上陸したのを機に、古いスライドを棚から引っ張りだした。 夢ではなかった。 ▲ 海抜0mからの登攀 ▲  礫と巨岩の巾狭い海岸から、ユマーリングで登頂開始。覚悟をしていたいきなりの垂直の岸壁は、さらにハシゴのご厄介だ。コルまでの急斜面の全ルートは、ルート工作班が固定したザイルが頼り。一人ひとり自らを確保しての汗だくの一歩一歩、急斜面は天をめざす心地。最初の頂上アタックでは、標高500mのコルに到着するまで6時間を費やした。その間も調査は続く。両手がふさがりノートはとれない。胸ポケットのマイクロコーダーに音声記録する。 ▲ 916mの山頂 ▲  思わないことが起きた。巣穴近くでウミツバメの仲間と思われるダウンの雛がみつかった。これは何としても親鳥を確認しなければならぬ。山頂でのビバーク許可を隊長に無線要請、OKとなる。哺乳類班、ルート工作班と鳥類班の私の3人が、下山組みを見送った。

おおげさに言えば、1936年に次ぐ有史以来2度目の登頂成功。私(左から2人目)を含めたこの日(6月16日)の登頂メンバーでほぼ一杯の山頂には、ハチジョウススキが生えていた。ここより高いところはない。一望はるかの太平洋の眺めは、雄大壮快の一語。

2007.9.30.カミさんのティータイム:LAガンクラブ

都市部に入って、つまりLos Angeles に入ってレンタカーを変えた。いままで乗っていたのより幾分広く、おまけに乗り心地がよろしい。最近では”TOYOTA “とか”HONDA”とかいうけれど、旅行者にはやっぱりアメ車だ。こんな機会じゃないと“ビバリーヒルズ”“ベニスビーチ”とかを乗り回せない。 ダウンタウンのはずれ、ひとけはあまりない。倉庫がならんでいる。LAガンクラブをめざす。スプレー式で絵や猥褻な言葉がかかれ妙にぶっそうなところだ。(私たちが行ったときにはだ。最近の事情がよくわかっていないので、はずしたら、ゴメンである。) PS:掲載した写真はその時のもの。人型をした迫力ある?標的もあったが、どうもボロになって捨ててしまったらしく、見当たらぬ。恥ずかしながら亭主と私の二枚をならべた。夫はこの時マグナム連発銃だった。インストラクターも目をむく夫のうまさ。私はなんだかちょとくやしい。(塚本和江記)

2007.9.25.中秋の名月に

十五夜お月さんはひときわ美しかった。

前日に、Sさんから送られてきた1本に、一筆の添え書き。「月夜うさぎを傍らに 奥様の顔をながめながら 満月をお楽しみ下さいませ。」 月夜うさぎとは、清酒の銘柄。我が家のベランダからの軟弱なお月見に、これ以上のことを望んではバチがあたる。 アポロ13号で飛んだ人間が月面を歩いてしまってから、子供心に在った“月に兎”の影は薄らいだ。科学技術の進歩で、ひとつのロマンが失われてしまった。どこかで新たなロマンがうまれるのだろう。だが、はたして“月に餅をつく兎”のような永遠のものかと思われるロマンが、生れでてくるものなるや。 月夜に飲む酒は日本酒に限る。型にはまった酒飲みの精神性に素直に従う。飲みながら、The Photo「今月の一枚」に登場願った吉田元さんを思い出す。無類の酒好きだったと聞く。新宿の「用心棒」というバーでよく飲んでは写真談義に夜を明かしていたと。そんなひとときを共有できなかったことが、今更のごとく残念に思えてくる。 スチールカメラで撮っていた吉田さんではあったが、1956年に『白い風土』で脚本・演出をされている。日本テレビで当時評判となったドキュメンタリー30分番組「ノンフィクション劇場」でのこと。大島渚など一流人が指名されて独自に制作する一人に選ばれたのだ。それを知ったのは後のことで、『白い風土』はビデオで拝見した。厳冬極寒の西別原野での馬と牧場の生活を淡々と描く。それが名状し難い緊張感で最後まで目が離せなかった。吉田さんの別の顔を発見した。 吉田さんが亡くなってもう2年半も経つ。昨年2冊の写真集『神々の残映』『北回帰線の北』が冬青社から上梓された。これには感激した。『日本フォトコンテスト』2006年12月号で“知られざる写真作家「吉田元」”が語られ、その作品が11枚にわたって紹介されている。 吉田さんの骨は、写真集の舞台となった沖縄は八重山諸島の黒島沖を海流にのっていったと奥様から伺った。ご本人の希望通り、10月(18日)の“ミーニシ(新北風)の吹くころ”好きな季節だったという。地球が墓場になり、好きなときに世界中に出かけているにちがいない。 うまい酒。よき友。名月。月は誰がどこにいても見られる。当たり前にすてきなことだ。 PS:写真の月は、気をとりなおして翌26日に撮ったものです。(塚本洋三記)     2007.8.31. カミさんのティータイム:ラッキーとアンラッキー  “自然が相手。多少時間なんかズレるわけ。おおきな気持ちが大切ね”そんな風な言葉は何千回と耳にした。事実私も他人さまにはそう申し上げた。しかし実際わが身にふりかかると、これが結構おもしろくない。自然の話なんてつるりと忘れ、なんだか「ちぇ」という気分なのである。 ここは世界最強の間欠泉、オールドフェイスフル。USA イエローストーン国立公園の真っ只中、時間がくると噴水のごとくぷわーと温泉を高々と吹き上げる。その様子を見物しようと人が集まってくるわけである。無論私どももその集団の一メンバーである。行けば木造建築で最古のホテルの案内版に、次の噴射が3:40頃と書いてあった。ステキだ。すきっ腹をみたすには沢山の時間だ。ホテルのハンバーガーショップでテイクアウトにしてもらい、巨大なホテルのロビーでかじりついた。ふーっ、まんぷく。 その夜は満月。本当に満月。でかけなければならない。たいがい哺乳類は夜行性である。であるからして、彼らの行動を視察すべく・・・などといったアカデミックな目的はあとで思いついたことだった。公園内のホテルで夕食をすませ車に乗り込んだ。そして走ること暫し。 旅の途中、大きくはずされ、無論それはソレなのだが、夜には大ラッキーに巡り合う。大きな間欠泉を見そこなったが、満月の夜、数万等のエルクと出あえる、と言った具合に。もし仮にラッキーとアンラッキー、どちらかを選ばなくてはならないのなら、人はどの程度納得してチョイスしていくのだろう。結局はだーれにも答えられない。(塚本和江記)

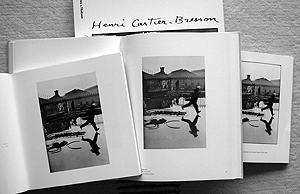

2007.8.31. 知らぬが仏、一枚のオリジナルプリント

我が家の一等地に、一枚のオリジナルプリントが飾られている。 初めて見たその写真は、50年ほど昔、本屋で立ち読みした「アサヒカメラ」の半ページに載っていたものだ。胸が鳴った。食いいるようにみつめた。一目ぼれした。こんな傑作をキャビネほどの大きさで紹介してはいけない。そう思った。 次に出会ったのは、ミシガン大学の中央キャンパスにほど近いダウンタウンのこれも本屋だった。“ETERNAL AMERICA”という大判の写真集を繰っていて予期せず目にとびこんできたのだ。見開きいっぱいの例の写真は、キャビネとは比較にならない。惚れなおした。留学生の身だが迷わず大枚をはたく。写真は、YOSHIKAZU SHIRAKAWA、白川義員のものとわかった。 写真は、本棚に手をのばせばいつでも見られるようになった。ところが、見開きページの境目がひどく鑑賞をさまたげ、私をいらだたせた。  帰国して写友にコトの顛末を話したことがあった。 「え? そんな手紙をほんとうに送ったのか?! 白川先生は気難しい方で知られてるんだっ。」 オリジナルプリントを私がもっていることを羨むどころか、驚きあきれる写友。人間のちっぽけな存在を拒否する壮大無限の宇宙的大自然を撮れば、他の追従をゆるさない写真家とは承知していた。そんな難しい方とは知るよしもなかった。

先般、白川義員写真展「世界百名瀑」(8月1日〜13日 松屋銀座)が開かれた。ミーハーGさんよろしくサインをいただいた折に、緊張しながら半世紀も前の手紙の非礼を詫び、今に変わらぬ半切写真のお礼をお伝えした。積年つかえていたものが氷解する思いだった。先生は気難しいどころか笑みさえうかべて話を聞いてくださり、すっかり安堵した私は恥ずかしながら記念のツーショットとなったのである。 カリブーのオリジナルプリントを見ない日はない。間違ってでもいいから一生に一枚似たものらしきを撮ってみたいと、そんな私の夢のお宝プリントなのである。(塚本洋三記) 95マイル。ちょっと切ない数字だ。  ソルトレイクというのは呼んで字の如し、塩の湖である。ただ白い。そしてしょっぱくって広い。ピリピリ光りそれは雪の白より軽やかだ。そのただ中を私たちはどんどん走る。インターナショナルスピードウェイとやらを目指していた。 95マイルの続きをひとつ。例のスピード違反の能書きを辞書を片手に帰国の機中で読んだ。こんなもの握りつぶすかどうか考えたが、折角だ、送ることにした。シティバンクで当時100ドルだったと思う。小切手を作りソルトレイクの裁判所に郵送した。小心者のせいか、我々はいまだ犯罪者にはなっていない。(塚本和江記) 2007.7.29. 人差し指のボヤキ 古今東西、カメラのシャッターを押すのはおおかた人差し指の役目である。いや、二眼レフはもっぱら親指で押していたか。恐らく押される回数を歴史的にくらべれば、人差し指はエライのだ。

8月12日まで、アンリ カルティエ=ブレッソンの写真展が国立近代美術館で開かれている。かのカルティエ=ブレッソンも、物理的には人差し指の動き一つで「決定的瞬間」を撮っていたのだ。  2007.7.29. カミさんのティータイム:95 Miles

2007.6.30. カミさんのティータイム:ナバホ

時間とはめっぽう不思議なもの。“なにか事”がおきれば、ついこの間と思えるときもあるし、逆に2,3か月しかたってないのに十年たったと思える場合もある。それが楽しいことの場合もあるし、ひどく苦痛のネタのこともある。いったい何故かと問うてみても、もっともらしい答えはない。要するに良くも悪くも“超”がつくクラスのものは、時の間隔を飛び越えて、人生の時間に食い込まれるらしい。

そんな事を思いながらベランダの窓を大きくあけた。梅雨なのに今年の雨は僅かだ。目の前には隅田川が流れ、その脇を首都高が走る。見慣れた景色だ。しかし今日はいつもと違う景色だった。真っ赤な砂の中を一本の道路が横切り、小虫がはいつくばうかのように土埃をあげて一台の車が走っている。どうやらすべてをふっとばし、記憶は10年以上もさかのぼってしまった。  空気は乾いているのに重たい。広漠たる原野。ほかに車の気配もない。まるで映画の一場面のようだ。しかし、それはまっこと普段のできごとであって、いつもの様子なのだ。アリゾナに位置しアメリカ最大級のインディアン居留地、ここはナバホだった。 ナバホの地を夫は30年前に訪れている。そして今回この地を訪れたとき深い感慨をうけていた。嬉しいような、そんな馬鹿なという気持ちがまざっていたのだ。居留地をいく1本の細い道路は “当然舗装されているに違いない”と覚悟を決めていたようだ。しかし現実は何一つ手をつけず、先住民としての誇りと哲学をもってこの地を守っていた。その精神に頭がさがる。そして今なおこの赤土のナバホの地が守られている。 2007.6.29. 不思議な気分にさせられたアートプロジェクト

“象と向かいあって本を読む少年”の画像に目をとめられた方は、少なくあるまい。グレゴリー・コルベールのアートプロジェクト、ashes and snow の真髄を伝える看板写真である。

先般、そのアート展(3月11日−6月24日)を東京お台場の特設会場で見たのだ。チラシを一見したとき「なんじゃい、これ?」と拒否反応を示したが、これは見なければイカンと思い直してでかけたのだった。 私の興味は大型写真と映像にあった。作品のどの場面にも驚嘆し妙に魅かれるのに、なぜか気持ちのどこかで反発を覚えたのだ。芸術作品だと絶賛してもおかしくないのに。なんとも名状し難い気分にとらわれた。  まずパンフレットから引用して紹介しよう: 人間と動物との驚異的な交流の姿を捉えた作品の数々。そこには両者の間に存在する境界線などありません。ashes and snow が構成するこの詩情あふれる芸術作品は、グレゴリー・コルベールによる現在もまだ進行中の・・・写真作品、映画、美術、小説、建築が一体となったアートプロジェクトです。全てのイメージは自然のままで、デジタル加工や合成などは全く行っていません。 作品を鑑賞しての私の中っ腹は、パンフに書かれていて期待したことが私の早とちりだったことに原因があったのだ。と気づくまでになんと時間がかかったことか。コルベールは“野生もの”を意図していないのに野生っぽく映像展開しているので、誤解した私の自然派魂がちょっと騒いだに過ぎなかったわけだ。そう考えれば合点がいく。 作品を評価したいのだが、どうもケチが先行して申し訳ない。もう一言。コルベールの写真も映像も、芸術と呼ばれるジャンルに属するには違いない。芸術とは、人それぞれに言いたいことがあろう。私が特に「アリャ〜 芸術性はどこに?」と思ったのは、鯨や象やジュゴンと人間との水中での「交流の舞い」である。 つい知りたくなる撮影方法や撮影場所は明らかにされていないが、なにを言おうとコルベールや出演者が撮影のために何十種類もの“野生の”動物たちと共に過ごし感じあい、途方もない時間と忍耐と愛をかけたことは間違いない。そして、地球のあちこちを舞台にしたというこのシリーズに傾注する長年にわたる意志と忍耐とエネルギーとには、敬服するほかない。

2007.5.31.カミさんのティータイム:はぐれバフ

イエローストーン国立公園を走っていた。ここは世界で最初の国立公園として19世紀につくられたものだ。規模も大きく、沢山の間欠泉などで、地球の活動もかいま見せてくれ、野生動物の楽園なのだ。どこを走っていても、すくなくとも、ゴムボートでスネークリバー下りをのぞけば、なのだ。

道路からちょっと見物できる位置に、エルクがいたりヘラジカがいたとなれば、あっという間に人間や車の渋滞となる。都市部におけるソレとは分けが違う。そら待ってましたとばかりに交通渋滞をたのしんでいる。場所がかわれば価値観がかわる。 その日の渋滞はバッファローであった。ともかく、イエローストーンにはたっぷりいる。大昔、絶滅すんぜんだったのを苦労してよみがえらせたのだ。乾いたバフちゃんの毛、つまり野牛の毛を上半身ぐしょぐしょに生やし、捲き角をはやし(ばかにでかくないのがイイ)、のほほんとしている。色は茶色。脂っけのない毛がなんとも悲しくもあり、愛おしい。そのうえ、可愛いつぶらな瞳がはりついている。つぶらといえば聞こえはよいが、野生動物がつぶらな瞳というのは、甚だあてにならない。そうとう、どう猛なやからですらこの手の眼の持ち主だったりする。この上半身のボリューム感がすごい。パワー炸裂である。 どこの世界でもそうだろうが、ここバッファロウーの地域でも大きなチームになじめず一匹でやっていこうといているヤツがいる。ぽつぽつと草を食み、なにか哲学的なことを考えている風である。私はこの“はぐれバフ”に愛すら感じる。ちょと無理があるかもしれないが、両者こたつに入りながらゆっくりしゃべってみたりもしてみたい。「9割がさみしくて1割がごきげんで、それでも1匹でしかやっていけない・・・」あるいは、「生きものは所詮一匹なのさ」と腹をくくっているのか、そんな話なんかをしてみたい。あの強そうなのに、どこかにしっぽの雰囲気をあわせもつ、そんな話をしてみたい、などと考えてしまうのは私だけなのであろうか。  2007.5.24. 30年振りのアリグモ

「アリグモがいますけど、塚本さん、ご覧になりますか?」山階鳥類研究所の仲村昇研究員が唐突に声をかけてくれた。彼はいつもそうである。下村兼史のネガの保存整理作業をちょっとほったらかして飛んでいく。なるほど、中庭に面した窓の向う側で垂直にウロウロしているアリのようなクモ一匹。ガラス越しの至近距離である。

今月のHP「The Photo 今月の一枚」では、高野伸二さんのシマフクロウの写真が、撮影されてから33年ぶりにBIRDER (文一総合出版)6月号と同時公表となった。高野さんに教わったアリグモともなんと30年振りの再会だったのである。アリグモがそれ程に珍しいわけではない。たまたま私が見なかっただけではある。懐かしい思いがこみあげてきた。そして、興味深そうな生きものや書籍などがあると、私の気持ちを読むかのように知らせてくれる仲村さんに、感謝。 そのアリグモとの出会いを、拙著「東京湾にガンがいた頃」(文一総合出版)から以下に抜粋すると・・・ [フィールドガイドの]なかから思い出にのこる一冊をえらべば、高野伸二著の『日本の野鳥――野外での見分け方』(小学館、1976)だ。

撮影◆國末孝弘

2007.4.29.カミさんのティータイム:

「激流○○下り」とかいかにも笑っちゃいたい文句でツーリストを相手にしている観光会社がどれほどあろうか。恥ずかしながら我ら二人は、かつて最上川下りを試みた。36度と言う異常気温のなか、夫は、おしりから串に刺さったまずい魚(アユだったと思うけど)と缶ビールとを手にして、いそいそ乗り込んだ。真上からダイレクトに日差しがてりつけ、逃げ場はなく、それはそれはひどい目にあった。

かくの如くぱっとしない目にあっていたのに、USAの「スネークリバー・いかだ下り」なんていう広告につられた。日本での経験なんか“ぷぅ”ととんでいってしまった訳だ。今度こそなのだ。たしか5時間だか6時間コースだかを選んだ。チケットを手に、わくわくすることしきり。“1993年夏”とメモ帳には書いてある。  スネークリバーはイエローストーン国立公園のなかを走る。発着所に行くと“いかだ”にあらず。どでかいゴムボートにお客10人ほどをのせ、ガイド兼船頭が一人のる。さあ、出発! しかし何事もおこらない。そりゃそうかもしれない・・・。ゴムボートがのらのら動き出すのといっしょに自然が騒ぎだす、なんてとんでもないことが起こるわけではない。そこが素人のおバカさんなものだから、ついつい腹の底で期待してしまっていたらしい。 ゴムボート下りのさなか、公園のあちこちで見られる呼び物の野生動物は、期待したほどにめぐりあえない。退屈にさらに拍車がかかる。おっと、ようやく左手に大きい鳥が私たちのボートをみすえる。夫は言い放った。「あれ、ハクトウワシ」と。どこも白くない。頭なんか黒いままだ。「ほら、ごらん。若鳥だよ」。2、3羽ほどいたのだろうか、頭はぜんぶ黒いままだ。興奮しそびれてしまった。大きさもほどよく、威張りぐあいも適当であるのに、一番のウリが、つまり頭が白くなかった。 はずかしながら当方、英語は苦手である。ガイドが皆をのらせる会話などわからない。今思い返せばガイドの話が全然わからなかったために、ひとりあのような思いに浸れた・・・のかも、なのだ。 (塚本和江記) バード・フォト・アーカイブスのオリジナルTシャツ2007に、シロフクロウが登場しました。アメリカはミシガン州北部で30数年前に私が撮った写真がモデルです。

2007.4.24.シロフクロウがTシャツに登場

2007.4.3. カミさんのティータイム:ふしぎな話

ふしぎな話である。ある日ふっと目の前が暗くなり、病院へかつぎこまれた。顔の右半分が下方に崩れ落ち、右半身がきかない、言うことは唸り声のようなウワウオで言葉にならず、なにがおきたのか覚えてないのである。

脳みその中が爆発した。2月半ばに、脳出血である。確かに血圧も高く、コルステロールもばか高かった。中規模の爆発で、もう2,3ミリの出血の範囲がずれれば、右半分が完全に麻痺したであろうという。

この症状、確かに改善しているが、なにが残り、なにが消えるのかそうなってみないとわからないとの話。お医者いわく「このくらいですんで、奇跡らしい事がおきたと考えてください」。ふーむ、奇跡かぁ。(救いの主、脳外科医のしのだ先生、度肝をぬかれながら看病してくれた夫に、心からありがとう。) 後遺症は残っている。リハビリに通って計算問題をやってみたり、読ませるべく日記を書いてみたり。右手が上手く使えない。ちょっとおバカになったみたい。なんとも切ないが、やっぱりキ・セ・キなのだ。 思えば今年1月17日母が逝った。悲しい悲しいおばばの日から、正味一ヶ月をきっている。通夜も葬式も終えた。人が来ればそれなりに挨拶をし、にっこり笑いもするのだが、やっぱり土台が悲しいものだから、スキを見つけては泣いていた。 母と子の不思議。親子で在宅酸素をしている。おっと、母は逝ってしまったので“していた”と言う感じか。娘の方はその後2,3年して酸素の機械をしょっている。その上、程度の差でわたしが母を見舞っていた。どちらも鼻にチューブをいれてである。その上、ばばが死んだ日から1ヶ月たらずで脳出血にかかり、脳にたっぷり陰をこさえたままこのホームページを書いている。 もう一つ不思議なことがある。あまりにひどい喘息発作のあった年、救急車で頻繁に病院に運ばれた年なのだが、可愛がっていた猫が逝った。それは、おばばが最初に入院した年であった。あの猫とは16年いっしょに生きてきた。「申し訳ない」という思いと「ありがとう」と言う思いが、今だ心をとらえている。猫の命日は、私の誕生日だった。 2007.4.2. 身辺雑感

3月も逃げた。というか、正月は5日まで例年になくひたすらノンビリ過ごしたことに反発するかのように、一生に1度とか1度起きるかどうかということが、1−2度ならず4度も起きてしまったのだ。どれ一つ気が抜けないものだったもので、確定申告や原稿の締め切りを延ばし、はては財団の役員会がコロリと意識からはずれて無断欠席。

ストレス多く多忙を極める間に、2時間の講演や別の原稿が加わり、さては頼りのコンピューターがダウン。カバが口を開けたように床に置かれたコンピューター本体を覗きこんでは、人生初体験の機能修復作業に1週間余り・・・。 この2ヵ月半、よくぞわが身がもったものだ・・・偽らざる感想である。  4月にはいって、ホ〜ッと一息。エイプリルフールの日は、奇跡とも思えるICUから浮世に復帰したカミさんのリハビリをも兼ね、市ヶ谷のお堀っ端の桜満開を愛でる余裕がでてきた。桜の優しい色合いは、なんと穏やかな気分にさせてくれることか。心にもたらす安らぎ感は、この世のものであったのだ。アツアツのタコ焼きも美味しかった。 このささやかにハッピーな気分も、長くは続きそうにない。マザーボードの交換で結局修理に出したコンピューターが帰宅すれば、さっそく遅れたホームページのアップにとりかからねばなるまい。先延ばしにして積もった雑用の山で、遭難しないようにしよう。 (塚本洋三記) 2007.3.1. 2月は逃げる

2007.2. カミさんのティータイム:

体調をくずしてお休みをいただきます。どなたさまもどうぞ健康第一に。

2007.2.2. カミさんのティータイム:

たまごパン、たまごボーロ そしてばば

若年層には馴染みが薄いたまごパンだが、我々中高年には慣れ親しんだ菓子である。ビスケットとカステラの間くらいの感じ。つまり乾燥したカステラのようなもの。形は丸くたまごを半分に切ったようなものである。近頃とんとお目にかからない。以前はコンビニで、大抵はバナナの隣あたりになんとなく置かれていた。存在価値がいまひとつはっきりしない。

たまごパンは朝食に便利である。他の菓子パンより日持ちがよろしい。一袋かっておくとけっこう持つ。靴をはきながら、あるいは歩きながら食べられる。これに牛乳でも飲べば万全である。飲み物がないと唾液を吸収して、けっこうつらい。 女子高生のとき(私にだってこの時代があった、らしい・・・)、遅刻すれすれの日々をおくるなか、朝食にこの手のものを愛していた頃があった。顔を洗う間も、卵かけごはんを食べる時間もなく、ただ玄関から走るのみである。その際、目についた“かわきもの”を手にとる。そして歩きながら口にほうりこむか、学生カバンの横の隙間から中にしまう。それはたまごパン(時々草加せんべいという選択肢もあったが)。アンパンなどあれば、大ごちそうだ。授業が始まる前に朝食としていただく。朝ごはんは抜かない主義であった。 ある日、かばんを振り回しながら駅から校門まで走った。もはや遅刻か。気づけば、後ろからサラリーマン風の男性が私を追ってくる。全速力で走ってくる。何事か! 男性に追われるなんてすばらしい事がおきているのか。 とうとう私においつき息を荒げながら、手に持ったたまごパンを目の前にかざした。ただならぬ殺気さえただよわせていた。なんぞ大切なたまごパンと思ったか。私は礼儀ただしくふかぶかとおじぎをして、たまごパンをいただいた。 その日の朝ごはん用“かわきもの”は随分手前にはいっていた。あまりに急いでいたためだ。モーダッシュの時、鞄を振り回した振動でこぼれ落ちたらしい。このへんてこな話は、捏造(ねつぞう)などではない。いまだよくわからないシーンだ。その後教室で、感謝の気持でいっぱいになりながら、たまごパンを食べたのはいうまでもない。

年があけ1月半ば、母が逝った。長患いをしていたが、穏やかな美しい顔をしていた。深い悲しみの中、苦しみから開放された母を思い「ばば、バイバイ、もういいのよ。」とさよならのかわりに言った。最後の餞(はなむけ)の言葉だった。 2007.2.2. 梅の咲く頃  盆栽の梅が満開である 2日前に わが家では稀なメジロが立ちよった その時 二三輪がほころびていた メジロは見向きもせずに立ち去った 鳥来たり、義母逝く (塚本洋三記) |

| Copyright, 2005- Bird Photo Archives All Rights Reserved. |