|

|

|

|

|

|

|

|

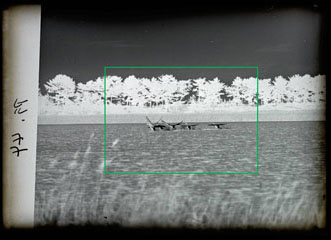

飛翔中の2羽のコミミズク

撮影 ◆ 高野凱夫 1967年1月21日 神奈川県川崎市ガス橋下流

2012 DEC.

コミミズクの写真記録 一般に知名度も人気も高い鳥の仲間として、フクロウたちが挙げられよう。日本では12種の記録があり(日本鳥類目録 改訂第7版)、いずれも両眼が前を向いている人間のような顔ツキを見ただけでも、どこか親しみを覚える。昔から絵画、彫刻、詩歌、民謡、神話など、人間の生活や文化に深く浸透している。それでいて、実際に野外で実物を見る機会は意外と少ない。フクロウ類の多くが夜行性であるからだ。写真に撮るとなると、ストロボなどの夜間撮影の機材が必要となって、簡単ではない。 「今月の1枚」は1967年1月の撮影。これは日本のコミミズクの生態写真としてはかなり初期のものではあるまいか。ふとそう思い立って、当時定期的に生態写真が発表される『野鳥』誌(日本野鳥の会)の1960年から1975年までを大急ぎでチェックしてみた。 撮影時は、このあたりに7,8羽越冬していたという。見つけたペリットには、前歯の先端がオレンジ色のハタネズミの頭骨が入っていて、川原に棲息していたのを主な餌にしていたことが推測された。 因みに、『野鳥』誌上に掲載されたコミミズクの写真であるが、1970年1月号の本文中に絵ハガキ広告があり、その見本としてコミミズクが採用されて載っていたものがある。

2012 NOV.

オオハクチョウの飛翔滑走

撮影 ◆ 下村兼史 1928-29年の冬 鹿児島県荒崎 写真資料提供:公益財団法人 山階鳥類研究所 生態写真はセンスで勝負  オオハクチョウの飛び立ちを写真撮影するチャンスは、昨今では越冬地で辛抱強く待てば巡り合える。オオハクチョウそのものに出会うことの少なかった1920年代後半の鹿児島県荒崎で、さらに少ないチャンスのその飛び立ちをカメラに納めるのは、至難の技。それをやってのけた写真が「今月の1枚」である。

もう1点注目したいのは、下村のトリミングのセンスである。手札版ガラス乾板(82×107mm)の中央に小さくイメージされた5羽のオオハクチョウ部分を大胆にトリミングしている。下村がこのトリミングを通じて表現したかった意図は、水面を滑走して飛び立たんとするオオハクチョウのダイナミックな姿であろう。意にそぐわない背景を切り捨て、画面の下半分を水面だけにして飛び去る鳥との距離感を出す。常套手段といえばそれまでであるが、この1枚にその構図を活かしたセンスが光る。

乾板を見れば、生態写真としては背景の格好の松並木も含めた構図にしたいところである。私なら凡庸にそうしていたと思いつつ、下村のその時の他の写真を山階鳥類研究所のデータベースでチェックしてみた。果たしてここに載せた乾板の画像に緑色で示したトリミングのプリント(下村兼史写真資料ID番号:AVSK_PM_4192)を、下村自身が作成していたことが分かった。 ところが、日本の野鳥生態写真史のマイルストーンとも目される下村の写真集「鳥類生態写真集」第1輯 (三省堂 1930年) で第16図に下村が選んだのは、オオハクチョウの飛翔滑走を強調して表現した方の構図であった。「今月の1枚」は、その構図を忠実に再現してみた。 乾板の中心部のみをトリミングして伸ばしたので、ピントはより甘くなっているが、それを気にして自身の表現したいものを犠牲にする下村ではなかった。このあたりは、アマピンにアマイ私は、心しなければならないところではある。甘いピントの写真がいつでも良しとされる訳では無論ないが、「今月の1枚」のようにピントの甘さを凌駕する傑作というのがあってしかるべきではないだろうか。 不思議なもので、デジカメ画像のこれでもかのシャープな画像と超美しい色調に飽きてくると、アマピンのモノクロ写真がデジカメ画像には表現されていない懐かしく穏やかな「なにか」を我が目我が心にアピールしているように感じられる。そのあたりを謙虚に見直すと、デジカメ画像が一段と魅力あるものになるのではないかと思う。モノクロ写真は、そのあたりで今の時代に微笑んでいるに違いない。 [今月の2枚目] オオハクチョウの飛翔滑走

2012 OCT.

クロトキのいる風景

珍鳥と共にある生活は 今

珍鳥ファンとしては、日々の生活になにげなく珍鳥が見られるのに憧れる贅沢な想いがある。そうそう巡り会えるものではない。「今月の1枚」は、そんな夢のような場面を写し撮り、同時に当時の自然環境を今に伝えている。 かつて東京湾奥の海は遠浅で、潮が引けば見渡す限りの干潟がでた。大潮時の潮があげてくると、写真の千葉県新浜のように干潟一面うっすらと潮がかぶる。鳥見に沖へ出ていて浅いうちならまだ大丈夫と見くびると、潮の満ちるのは意外に速く、泳ぐ覚悟がない限りまさに潮に追われるように堤防へと急がねばならない。地元の猟師さんならそのあたりを心得ていて、潮時を見て帰路につく。 その昔クロトキは日本でも見られたらしいが、1883年1月に東京都江東区亀戸で採集されたのを最後に記録が途絶えていた。因みに1883年といえば、写真左端をさらに左へと歩き戻った堤防際に、宮内庁新浜御猟場が開設された年である。クロトキがバードウォッチャーの夢の鳥となったのは、1951年以降少数ながら各地で観察されはじめてからのこと。 「今月の1枚」の撮られた翌年から、写真の左側はるか遠くの江戸川放水路河口にほど近い、後の千鳥町での埋め立て工事がはじまり、干潟は一変した。クロトキがいて地元漁師さんの生活の場であったあたりの干潟一帯は、埋め立てられて工場団地や高層ビルに取って代わった。そこに東西に走る首都高速湾岸線が1978年に、JR京葉線が1988年に開通している。御猟場開設100周年の1983年には、クロトキのいたあたりから僅か数キロ西の旧江戸川河口に東京ディズニーランドが開園した。

2012 SEPT.

父と子のツーショット 黒田長禮博士(左)と黒田長久博士

撮影 ◆ 鈴木邦彦 1959年2月27日 東京都港区 黒田長禮・黒田長久両博士の思い出 日本鳥学会が今年100周年を迎えた。その歴史で、親子がそろって学位を取得したのは、黒田長禮・黒田長久両博士をおいて他にいない。「今月の1枚」は、当時恐らく東京は赤坂のお宅でくつろがれるその黒田父子を撮ったものである。お二人お揃いでカメラに納まった写真を見る機会は、ありそうで意外とないように思える。写真のお顔を拝見していると、思い出のいくつかが蘇る。 黒田長禮博士(1889−1976)と私との出会いは、出会いというより、山階鳥類研究所が東京渋谷の南平台にあった頃(現在の我孫子市に移転したのは1984年)、鳥学会の月例会が同研究所で開かれている席でのことであった。私はさほど広くない会議室の最後部の折り畳み椅子に座り、そこから最前列にお座りになる黒田先生をいつも眺め見ただけなのである。限られた場所での束の間の観察ではあるが、博士の笑顔はついぞ記憶にない。写真では微笑んでおられる。 黒田長久博士(1916−2009)には、長年にわたりなにかとお世話になった感謝の念と、またご迷惑もお掛けした申し訳ない気持ちとが、いまだに私の中で混在している。日本鳥学会との関係でというよりは、もっぱら日本野鳥の会の黒田会長として、会務や野鳥の保護活動などを通してのお付き合いであった。思い出は尽きない。中でも強烈なのをいくつか書き残しておきたい。

2012 AUG.

シロエリオオハムなどを活用した伝統漁法

撮影 ◆ 下村兼史 1930年代初め(推定)の4月 瀬戸内海(広島県) 写真資料提供:公益財団法人 山階鳥類研究所

海鳥と漁民一体の伝統漁法(2011 NOV.訂正編)

「今月の1枚」の2011 NOV.で、瀬戸内海に越冬するアビ類と漁師とが協働で繰り広げる伝統漁法のモノクロ写真をご紹介した。撮影したのは、日本の野鳥生態写真の草分け下村兼史(1903−1967)。今回は、同じ伝統漁法の状況を撮った下村の別の1枚を、前回の解説と共にご覧いただきたい。山階鳥類研究所が所蔵する1万点を越える下村兼史写真資料の中の、ID番号AVSK_PM_2433である。

ところが、実は、前回2011 NOV.の内容には間違った情報が載っている。原文では、二人の「下村」――下村兼史と下村六三――が混在してしまっていたので、改めて以下に訂正したものを載せさせていただく。 “下村六三が1926年に史跡名勝天然記念物調査委員を委嘱され、怒り網代に関する報告をした・・・その『史跡名勝天然記念物調査報告 第一輯』(広島県 1929年)のp.182に、六三は次ぎのように述べている。 「二人の下村」のような過ちを繰り返さないための自戒の意味で、私が誤解した経緯を敢えて書き残しておきたい。 なお、下村兼史に関して今回ささやかながら意味のある“発見”があった。鏑木外岐雄著の「十 アビ渡来群遊海面と漁業」と題する報文が『天然記念物調査報告 動物之部第二輯』(文部省 1932)pp.65-71に載っているのを、これも園部さんからご教示いただいた。そのp.70+ に、2011 NOV.で紹介した同じ写真が「アビの群遊と鳥附漕釣漁業の実況」と題して載っていたのである。 ●(財)山階鳥類研究所には、約6万9千点の標本類、3万9千冊にのぼる文献などとともに、下村兼史が遺した乾板、ネガ、プリントを主とする写真関連資料11,982点が「下村兼史資料」として収蔵され、データベース化されて大方の活用を待っています。 ●下村兼史資料の利用についてのご質問、お問い合せは、同研究所の下村兼史資料提供窓口となっている(有)バード・フォト・アーカイブスへ直接ご連絡お願いいたします。尚、山階鳥類研究所の下村兼史サイト www.yamashina.or.jp/hp/hyohon_tosho/shimomura_kenji/k_index.htmlもご参照ください。

2012 JULY

真夏の夜の夢 ―― 「なんじゃ、こりゃ?!」

被写体に心当たりのある方へ

ご覧になっての通りである。 バード・フォト・アーカイブスに提供される写真の中には、同じ空を飛ぶ鳥だけに限らず、ご覧のようなアーカイブスな写真も折にふれて含まれるようになった。バード・フォト・アーカイブス活動の中核となるべき「野鳥・自然・人」のテーマをいささか逸脱してはいるが、アーカイブスな魅力にコト欠かない写真は、なにによらず垂涎の的。本末転倒は避けるべきだが、テーマ以外の希有な写真が散逸したり世の目に触れないままに埋没されるよりは、バード・フォト・アーカイブスも然るべく保存管理の一役を担ってよかろうという柔軟な考えに変わってきたのだ。 とはいえ、撮影データが皆無な写真には、正直泣かされる。「今月の1枚」で、見覚えのある原っぱだとか、“鯛焼き”は何だとか、いつ頃撮られたらしいとか、撮影の状況を多少ともご存知の方のご一報を心待ちしている次第です。 佐渡新穂山に於けるトキの巣と雛

2012 JUNE

歴史的なトキの写真

一度は絶滅した日本のトキが人間の手で自然に復帰すべく8羽の雛が巣立っていった今年(2012年)。この歴史的な年から丁度80年前の1932年8月とその翌年5月下旬に、下村兼史はトキの撮影目的で佐渡を訪れている。これもまた野鳥生態写真史上で歴史的なことであった。その時の、巣立ち近い幼鳥の写真が「今月の1枚」である。

●(公財)山階鳥類研究所の下村兼史写真資料の利用についてのご質問、

お問い合せは、同研究所の下村写真資料提供窓口となっている(有)バード・ フォト・アーカイブスへ直接ご連絡ください。 mail:info@bird-photo.co.jp(@を半角に直して送信してください) tel & fax:03-3866-6763 URL:http://www.bird-photo.co.jp/

2012 MAY

飛翔中のハリオアマツバメ

撮影 ◆ 廣居忠量 1966年7月8日 北海道斜里岳

ハリオアマツバメを撮る:フィルムvs.デジタル

カメラのスイッチを入れてシャッターボタンを押せば誰でもとにかく鳥の写真が撮れるデジカメ時代となった。振り返れば、フィルムを入れたカメラで写真を撮影すること自体が特殊技能と目された時代があったことなど、ウソのようである。ピントや絞りの調節および装填したフィルムの巻き上げは、すべて手動。露出は勘と経験に頼る。手振れ、二重撮り、空撮りは自分で注意する以外に防ぎようがない。そんなカメラを私自身使った経験が懐かしい。 同じハリオアマツバメを、私の写友、というか押しかけ弟子の弟子にもなれない私が“写師”と仰ぐ関西在住の方が、昨年撮って送って(贈って)くださった。これぞデジカメ撮影ならではの妙味といえるハリオアマツバメの「とびもの」に、感動しきり。構図、色彩、ピント、スピード感、画面に醸し出された雰囲気、それらが一体となった神業のようなすばらしい画像である。 師匠の画像を比較してここに載せられないのは残念ながらさておき、同じ飛翔中のハリオアマツバメの写真で、私を唸らせた師匠のデジカメカラー画像と懐かしのモノクロ「今月の1枚」とで、どちらを好むかは勝手である。時代時代の光学機器の改良発展を受け、表現できるものが異なったものになるのは当然。

2012 APR.

巣に入るヤイロチョウ

撮影 ◆ 下村兼史 1937年6月14日 高知県幡多郡大物川山国有林 資料提供:公益財団法人 山階鳥類研究所 75年前に撮影されたヤイロチョウの繁殖 「今月の1枚」は、1937年に下村兼史がレンズを向けたヤイロチョウ(公益財団法人山階鳥類研究所の下村兼史写真資料ID番号:AVSK_NM_0665)である。ヤイロチョウは今日でも繁殖地域が限られ、四国(主に高知県)、九州南部および北部、長野県の一部のみである。かつては迷鳥と考えられ、全国でも17ヶ所の採集例があるのみ(「山林彙報」32:3 別刷1-10)の“幻の鳥”であった。 ヤイロチョウ撮影記は、下村自身の著『カメラ野鳥記』(誠文堂新光社 1952年)の“森の精(ニムフ)”の章に詳細されている。その章の最後の方に、撮影現場で親しくなった“事業所の田井さん”とある。その田井さんこそ、「ヤイロチョウ繁殖 日本初確認の写真見つかる」との見出しの高知新聞(1996年6月20日付)に載っている田井保重さん(1976年、79才で死去)ではあるまいか。

下村のヤイロチョウ撮影成功の反響は、当時例があればかなり少なかったと思われる鳥の絵葉書になったことからも窺い知ることができる。下村兼史写真資料に、この絵葉書同じものが5枚 (ID番号: AVSK_OT_0197 など) 含まれている。ヤイロチョウの美しさをアピールするためにか、カラー着色となっている。

この絵葉書の発行元や発行年については、今のところ推測の域をでていない。絵葉書の発行データをお持ちの方はご一報よろしくお願いいたしたい。 ヤイロチョウの学名をも記載された裏面の説明文:・・・従来その繁殖地は不明であったが、最近高知県幡多郡大物川山及び同県高岡郡大正村折合の二ヶ所に繁殖することが分かった。写真は・・・昭和12年6月14日、前記大物川山国有林で下村兼史氏の撮影せるものである。

●(公財)山階鳥類研究所の下村兼史写真資料の利用についてのご質問、

お問い合せは、同研究所の下村写真資料提供窓口となっている(有)バード・ フォト・アーカイブスへ直接ご連絡ください。 mail:info@bird-photo.co.jp(@を半角に直して送信してください) tel & fax:03-3866-6763 URL:http://www.bird-photo.co.jp/

2012 MAR.

東京湾奥に在った干潟たる干潟

撮影 ◆ 藤岡宥三 1963年4月21日 千葉県新浜 浦安沖 ディズニーランドが干潟だった頃

「今月の1枚」は、まさに在りし日の干潟である。東京湾奥に広がった広漠たる干潟を文章で読んだり人づてに聞いただけでは想像するのも難しいところであるが、この1枚のモノクロ写真が残されていたお陰で鮮明にイメージすることができるのではないだろうか。実際にこの景観を目の当たりにした人でも、薄れゆく記憶を取り戻すのに格好の写真であるに違いない。

渡りの時期には、干潟はワクワクさせられるほどのシギチドリ類、ガンカモ類、アジサシやカモメ類、サギ類などの水鳥で賑わった。写真には、春の渡りのオオソリハシシギを主にチュウシャクシギや中小型シギなどが見てとれる。 千葉県は浦安の町はずれの堤防に立ってみる(現浦安市の浦安市役所のすぐ西隣りにあった)この干潟は、東寄りの千鳥町で1964年に埋立工事が始まってからの数年までは、写真画面の左右にまだ延々と続いていた。

2012 FEB.

シュムス島からカムチャツカ半島を望む

撮影 ◆ 下村兼史 1935年7月23日 北千島シュムス島杜川 資料提供:(財)山階鳥類研究所

下村兼史の写真データと足跡をたどる資料

山階鳥類研究所には、下村兼史(1903−1967)が生涯で撮った野鳥や自然関連の写真の原板やプリントのほとんどが収蔵されている。日本の野鳥生態写真のジャンルで先駆的な作品を遺した下村。その原板第一号カワセミは、1922年に撮られている。以来撮り続けられた写真がご遺族のご厚意で山階鳥研に寄贈され、整理保存、活用されている。今日までの長い年月散逸もせず、戦禍をまぬがれ、生態写真史の貴重な資料となっているのは、奇跡の部類ではなかろうかと思っている。 北千島で最も大きいパラムシル島のすぐ北に、二番手のシュムス島(占守島)がある。千島列島の最北にして最東端の島。下村兼史は、パラムシル島には1934年と1935年に上陸して多くの生態写真を撮っているが、果たしてシュムス島に上陸していたのであろうか? ところが、ところがである。ここまで書きながら虫の知らせというか、私のかすかな記憶が気になり、『野鳥』 2(11): 8-13 をチェックして膝を叩いた。『北千島の紀行日記(二)』のp.13に、7月23日、“船は占守(シムシュ)の杜川(モリカワ)に着く”とある。ご本人の紀行文であるから、これ以上確かなことはない。 他にも意外なところに“証拠”がみつかっていた。これも吉田さんに教わったものだが、なんと別所二郎蔵著『わが北千島記』(講談社 1977年)に、下村兼史来島の記述があったのだ―― 下村兼史は、自身の最北の撮影地として1935年にシュムス島にも短時間であれ足跡を残していたことが明かとなった。文献資料調査をおろそかにして、下村はシュムスには上陸していまいと長年勝手に思い込んでいたことを恥じつつ、下村兼史の撮影データ探索とその足跡を辿る私の旅は、心して続くのである。 追記:下村兼史の足跡を追って、私もいつかパラムシル島からシュムス島をも訪ねてみたいものと切望している。その島の表記であるが、気のついたものを参考までに列記すると:

2012 JAN.

日本で初めて撮られたハジロクロハラアジサシ 珍鳥の写真記録 「今月の1枚」は、私の古いアルバムから高野伸二さん撮影のハジロクロハラアジサシをご紹介したい。 近年とは比較にならないほどに、1950年代では珍鳥の識別可能な記録写真がいつでも誰にでも撮れるカメラ事情ではなかった。ハジロクロハラアジサシが主役の「今月の1枚」を見ただけでは語られない撮影裏話を書き残しておくことも、古き時代の珍鳥事情を知る者のささやかな優越感でありいささかの責務でもあろう、かと。蛇足ながら、記録写真を撮るよう身をもって高野さんを促した私は、流行のサッカーならさしずめ決定的な“アシスト”ということになろう。  |

| Copyright, 2005- Bird Photo Archives All Rights Reserved. |