|

|

|

|

|

|

|

|

2013 DEC.

1���̃v�����g�F���V�S�C

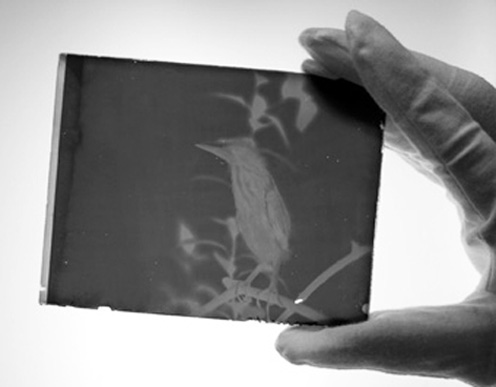

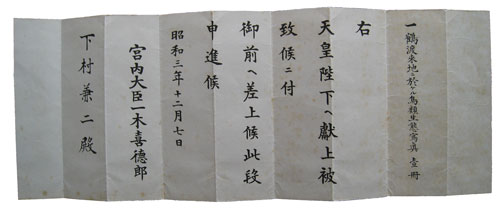

�B�e ���������j�i�b��̔��f�j �B�e�f�[�^�s�ځi1930�N�㏉�߂̎B�e���H�j �ʐ^�����F�R�K���ތ�����  �B�e�ғ���̔Y�܂�������Â����m�N���ʐ^����ɂ��Ă݂�ƁA�B�e�҂��N�ł���̂��s���̂��Ƃ������ĒQ�����ƂɂȂ�B�����������������ʐ^�Ȃ̂ɎB�e�f�[�^���Ȃ��ẮA�����Ƃ��Ẳ��l�͖����ɓ��������炾�B �R�K���ތ������̃v�����g�u������1���v�́A���^�̃T�M��1�탈�V�S�C�̃v�����g�ł���B�R�K���ތ��������������Ă��鉺�����j�ʐ^�����̐����ۑ���ƒ��Ɍ����������́B�����\�̎ʐ^�Ǝv���邾���ɁA�Ȃ�炩�̏������҂��ė��Ԃ��Ă݂��v�����g���ʂɂ́A�ʂ����ĂقƂ�ǂ̉����v�����g�Ɠ��l�ɁA�B�e�f�[�^�̏������݂͖����B ���������̐����ۑ���Ƃł́A�B�e�҂��m��ł��Ȃ��ꍇ�A�B�e�҂������Ɠ��肳�ꂽ�ʐ^�Ɠ����́gPM�h�ԍ���t�����Ƃɂ��Ă���B�����A���炩�ɉ����ȊO�̎B�e�҂Ɠ���ł���v�����g�ɂ́A�B�e�҂������̂��̂Ƌ�ʂ��邽�߂ɁgOT�h�ԍ����t���ꂽ�B ����������Ə�̎�茈�߂̂��߁A�u������1���v�̃��V�S�C�́AID�ԍ���́g�������j�B�e�h�Ȃ̂ł���B�l�K�t�B�����ł��ꊣ�ł���A�����݂���ΎB�e�҂����ł����݂��邩���m��Ȃ��̂����E�E�E�B

[������2����]

1���̃K���X���F���V�S�C �@�@�@ �ʐ^���������F�o�[�h�E�t�H�g�E�A�[�J�C�u�X �o�[�h�E�t�H�g�E�A�[�J�C�u�X�̌����u������2���ځv�̓o�[�h�E�t�H�g�E�A�[�J�C�u�X���������郈�V�S�C�̎�D�ŃK���X���ł���B���Ƃ́A�J���X�ʂɊ����܂��h���Ă��āA�t�B�����̈ȑO����B�e�Ɏg��ꂽ�≖�t�B�����J�����́g1���B��l�K�t�B�����h�ɑ���������́B���Ƃ��Ċ������肷��ƁA�ǂ�Ȍ��삪�B��Ă��Ă��i�v�Ɏ����邱�ƂɂȂ�B�t�B�����Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǁA��舵���ɋC���g��Ȃ���Ȃ�Ȃ�������̂Ȃ̂��B �u������2���ځv������A�u������1���v�̃��V�S�C�ƉZ��̉摜�������яオ���Ă���̂��ǂݎ���B���ꂼ�A�R�K���ތ����������̃��V�S�C�v�����g�̌��ł͂Ȃ����I ���̊��́A���R���Y����̂��⑰����o�[�h�E�t�H�g�E�A�[�J�C�u�X�ɒ��ꂽ���R���Y�����Q����2004�N11���Ɍ����������́B�����ʐ^�����̐����ۑ���Ƃ��n�܂�1�N�قǑO�̂��Ƃł���B �B�e�҂͏��R���Y���������j�����͎B�e�ғ���̔��݂ɂȂ����B ����A���{�̖쒹���Ԏʐ^�E�f��̐��҉������j(1903-1967)���B�������V�S�C�̌��ł���ƂȂ�A�o�[�h�E�t�H�g�E�A�[�J�C�u�X�����݉��l�̏d���g����h�������L���Ă���Ƃ������ƂɂȂ�B����͂���Ŋ���Ă��Ȃ����Ƃ��B�����́A���R�Ɠ������b�������ɋΖ����Ă������Ƃ�����B�����ɋA�����ׂ��u������1���v�̃��V�S�C�v�����g�̌�������Ă����Ƃ��Ă��A����͏\���ɍl�����邱�ƂƎv����̂�����B �������̂܂܂������h�c�ԍ���t�������̃��V�S�C�v�����g�́A�����������������炻�̐̂Ɉ����L���ꂽ���̂ƍl���邱�Ƃɂ́A�����ċ^����͂��ޗ]�n�͂Ȃ��낤�B�B�e�҂�����ł��錈��I�ȍ����͌��������Ă��Ȃ��B�ǂȂ����A����Ȃ�����������̕��͂����Ȃ��̂��낤���B���ɂ͋C�̂��߂�Y�܂����ꌏ�Ȃ̂ł���B

���i�����j�R�K���ތ��������������j�ʐ^�����̗��p�ɂ����̂�����A

���₢�����́A���������̉����ʐ^���������ƂȂ��Ă���(�L)�o�[�h�E �t�H�g�E�A�[�J�C�u�X�����ڂ��A�����������B mail�Finfo��bird-photo.co.jp�i@�p�ɒ����đ��M���Ă��������j tel & fax�F03-3866-6763�@�@URL�Fhttp://www.bird-photo.co.jp/

2013 NOV.

�ĎR�q�ɂȂ����N�}�Q��

�B�e �� �����Y 1959�N�� �k�C���V����͌��t�� �k�̍��� �h�����h��s�@�̕ւ����g���l�����Ȃ����������I�قǂ��́A�����ɂ��đz���k�C���́A�܂��ɒn�̉ʂāB�X�|���يԂ���A���D�œn��A�ԑ��ɒ����܂�2�ӂ���Ԃʼn߂����B�킴�킴�ʼnʂĂ̒n�֒������ɍs�����ȂǂƂ́A���{�쒹�̉���x��(����)�̂��N�z�̑��������������Řb��ɂȂ����L�����Ȃ��B �����Œm���k���T�������k�C�������ɔɐB���钹�����邱�Ƃ͕������Ă��Ă��A�^���`���E�A���}�Q���A�w���\���n�V�u�g�K���A�G�]�Z���j���E�A�N�}�Q���A�`�S�n���u�T�A�V���E�h�E�c�o���E�E�E�A�ǂ�1��Ƃ��Ă��A�ǂ��֍s�����猩��ꂻ���Ȃ̂��̏�ɂ߂ĖR���������̂ł���B ���̎���ł���A���x���̈Ⴄ�h���L�`�h���o�ꂷ��B���̍��́A��h�p�̂��ꂱ��A�H���A���ւ��A�T������ȂLj�̕K���i���^�L�X�����O�U�b�N�ɋl�ߍ���ŏ��w�����s�̋}�s��Ԃɏ�荞�݁A�_����߂��ނ̒n��5�����̂P�̒n�}�𗊂�� �h���h�J���k���T���h�����s����A����ȘA���������B�ċx�݂������Ċw���������A���̗��j�Ղ��k�����w���Ă��Ȃ��A�����Ȃ������w���o�[�h�E�I�b�`���[�������B �T�������邱�ƂȂ���A��������͂��o�����k�C���ł̗��́A������Ƃ����`���C���B�v���X�A���t�@�̕s���������B�������A���������Ύ��ɁA���ꂽ�k�C���Ȃ�ł͂̒��ɏo��A���̂��тɂ����m��ʊ����ɐ������̂́A�Ⴋ�k�C�����ꑰ�̓����ł������B �z����₷��g�����h��������Ȉ�l�A�����Y���V����̉͌��߂���T�����Ă����ہA��ʂ̃W���K�C���̉Ԃ�w�i�Ɍ������̂��A�J���X�̈ĎR�q�B�_�ɒނ艺�����A�J���X�����Ƃ��Ē��Ԃւ݂̂����߂ɋ]���ɂȂ������̂��B �N�}�Q���́A���Ȕł̃��b�h���X�g�ɂ́A��ł̊댯�����債�Ă����i��Ŋ뜜�U�ށFVU�j�Ƃ���B�k�C���S��Ɩ{�B�k���ŔɐB�B���Ƀ����|�C���g�Ԃ������̂���S�g������^�L�c�c�L�̒��Ԃł���B �v���������ɐ��肳���������̂̓N�}�Q���ɂ͈Ⴂ�Ȃ��������̂́A�N�}�Q���ɏo����ď��߂Ė��킦��n�Y�̊����ɂ͂قlj��������B �V����͌���т͈�]�̊J��n�ŁA�N�}�Q���̐��݂����Ȏ��т͎���ɂȂ������B�ǂ����Ă����ɃN�}�Q�����ĎR�q�ɂȂ��Ă����̂��́A�����̈���łȂ��B�����̖k�C���Ȃ�ł͂̑O�㖢���̒����ł������B �N�}�Q���ĎR�q�� �i�������ł̓A�[�J�C�u�X���̍��Y��^���t�J�����A105mm�W�������Y�t���̃��g���b�N�ŁA���̑O�㖢�����L�^���ꂽ�B�l�K�t�B�����́A�Ƃ��Ɏ����Ă���Ƃ����B�B��A���o���Ɏc���ꂽ�Z�s�A���������ʐ^���f�W�^���摜�ɋN�������̂��A�u������1���v�ł���B

2013 OCT.

�g���ł������猩�������h�̍��̃Z�C�^�J�V�M

�B�e �� �����@�m 1967�N5��5�� ��t���V�l �Z�C�^�J�V�M ���̂̊��������߂Ďg�����}�ӁA���V�������́u���F�쒹�K�C�h�v�㉺���i�������V���� 1950-51�N�j�ɂ́A�Z�C�^�J�V�M�̐}�ł�

�ڂ��Ă��Ȃ������B����ȗD���Ȓ|�n���͂����悤�ȃV�M�����̐��ɑ��݂��Ă���Ƃ́A�v���Ă��݂Ȃ������̂ł���B ���̒����ɐB�����I�Ƃ��낪���̒����Ɉٕς��N�����B1961�N�ȍ~�A���N���{�̂ǂ����ŁA���ɐV�l�A���A�r��ł͔N��1��Ȃ炸�ώ@�����悤�ɂȂ����̂ł���i�쒹 35:130-131�j�B �N��ǂ��Ē������琅�ӂ̒��̏�A�ւƕϐg���Ă��܂����Z�C�^�J�V�M�́A�ߔN�̃o�[�h�E�I�b�`���[�ɂƂ��ẮA�^�_�̕��ʂɌ�����V�M�Ƃ��������o�ł���悤���B����1�H�̖��̒������Ċ�тɐ������ꂽ���������A�����݂Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv����قǂł���B �J�����ɋL�^���ꂽ�Z�C�^�J�V�M���̂悤�ȉߋ��������ł������Ɗm�F�ł���̂��A�L�^���ꂽ�ʐ^�ł���B �u������1���v���B��ꂽ1967�N�ɂ́A�u�[���������Ƃ͂����A�S���ŋL�^���������̂́A���������A��t���A��ʌ���3�J����4��̂݁B�V���b�^�[�`�����X�͌����Ă����B����ł����N�O��̐��N�Ԃł͈�ԑ����ώ@����A�������1�H�ł��������A�`�����X�����҂��ꂽ���̂ł���B��t���V�l�ł�1�H�ɂ͂��Ȃ�̃����Y���������A���]�������Y�ɂ��A�b�v���B��ꂽ�悤�ł��邪�A��������̃J�����ɂ��[�߂��Ă������̂��A�����ɏЉ���B

�� Day By Day�u�炭�������v��2013 Oct. BPA�t�H�g�O���t�@�[�Y

�e�B�[�^�C���@�����@�m���� ����� The Photo�u������1���v�� 2010 APR.�w�c�O�~�̋�x���A��낵����N���b�N���Ă݂� ���������B

2013 SEPT.

�g�L�̎��ƂV�l�̒j

�B�e �� �������j 1933�N5�`6�� �V�������n�� �ʐ^�����F�R�K���ތ�����  1���̎ʐ^���������u������1���v�́A�P�H�̃g�L�Ƃ��̎��𓉂�ł��镵�͋C��Y�킹�Ă���n���̂V�l�̒j�������B�������̂ł���B80�N���O�ɎB�e���ꂽ�ʐ^�B�R�K���ތ����������̉������j��������A�g�L��G�ɒj�����Ⴊ��ł��関���\�Ǝv������̉摜(ID�ԍ��FAVSK_NM_0002�j���Љ��B�����\�}�Ńg�L������j�������Ă���ʂ̎ʐ^(AVSK_NM_0001�j�́A�Ⴆ�A�|���@�ρi�ҁj1983. �g�L�@�����ɏ��������Ă̎�. �j���E�g���v���X, ����.�G�@1999. ���ʓV�R�L�O���u�g�L�v�͑h�邩�H�@���^20���I. 9.14. (Special Issue 16�j�G�@�|���@�ρi�ҁj2002. �g�L�@�i���Ȃ����. �j���E�g���v���X, ����. �ɂ��łɔ��\����Ă���B �B�e�҂͒N�H�܂��A�ʐ^�̎B�e�҂ł���B�B�e�f�[�^�͂Ȃ��B��q�̕����ł͂�������u�������j�v(�u�쒹���Ԏʐ^�̐��ҁ@�������j�����v

�Q�Ɓj�ƂȂ��Ă���B���̍����͏q�ׂ��Ă��Ȃ��B�z������ɁA���炭�J���������L���邱�Ƃ������������Ƀg�L�������Ӓn��Ŏʐ^�B�e�̂ł����l�́A�����������đ��ɂ͂��Ȃ������ł��낤�Ɛ�������̂̓�������ʂ��ƁB �䂾�炯�̎B�e�������Ă��u������1���v�́A�ǂ������ł̎ʐ^�B�e�Ȃ̂ł��낤���H�@�z����V���Ă݂�Ɓ\�\ �^����m����̂́H�Ƃɂ��������̋L�^���ɖR�����B����̏،����ł��邲�����̕����A�������炭�͂����܂��B���{�l�̉����ł��邪�A1933�N�ɉ������g�L�̎B�e��ړI�ɑO�N�ɑ����č��n��K��A���E�ŏ��߂ĂƎv�������ɂ���g�L�̗c���̎ʐ^�N5��31���ɎB�e�����B�����A���̍ی���ŋN�������ƁA�u������1���v�Ƃ̊֘A�ȂǂɊւ��āA�������g���L�^�������c���Ă����Ƃ�����A���ꂪ�ǂ��ɂ������ł��Ȃ��̂ł���B ���g�L���߂������������g�L�̉c����1933�N�Ɍ��n���������ۂɎB�e�̂��ߑ��̂���ɓo��ƁA�c��2�H�̂�����1�H�������痎���Ď���ł��܂����Ƃ������B����́A�u�͂������v���͂��ߊW���镶���̂������ɋL�q����Ă���B���炭�B�e�ɓ��s�����l�i�̌����`���j�܂��͊W�҂̏،��Ɋ�Â����̂Ɛ��@�ł���B80�N�O�̂���1���������������ƔF�߂Ȃ���A�b�ɂȂ�Ȃ����ƂɂȂ�B �֘A���Ƃ��āA1932�N��1933�N�ɎB��ꂽ�g�L�֘A�̌����������j�����̒��Ɋ���3�_�Ƒ�^�l�K(��D��)25�_����B���̓��A�g�L�c����1�H�A�b�v�Ŏʂ��Ă��銣�Ƒ�^�l�K�����ꂼ��1�_(ADSK_DM_0162)��4�_(ADSK_NM_0012�`0014, 0020)����B�Y�܂����̂́A���ɂ���2�H�̓���1�H�Ȃ̂���������1�H�Ȃ̂����A�ʐ^���画�肵��B 7�l�̒j���߂����������b����g�L����7�l�̒j�Ɉڂ��ƁA����̃g�L�j�́A�ꕔ�n���ʼn\����Ă���悤�Ȕ_�яȂ̓��c���V���ł��������j���g�ł��Ȃ��B�g�L�j���܂߂āA�����n���ł��S���̖����m�肳��Ă͂��Ȃ��̂ł���B ��g�L��80�N��̍������̕���͍��n���瓌���ֈڂ�B�_�яȂ�1�H�̃g�L�����n���玝���A��ꂽ�o�܂͕s���ł���B�����A�������j�����̒��ɁA�g�L�̈ݓ��e�����B����1���̃v�����g(ID�ԍ��FAVSK_PM_1198)������B������������ʁA�����Ɠ������b�������̐��V�����ɂ���Ă��̈ݓ��e�������肳��B�e���ꂽ���Ƃ������ƂȂ����B �t�L�|���@�ρi�ҁj�́u�g�L�@�i���Ȃ���āv�i2002�N�A�j���E�g���v���X�jp.180�ɂ́A�g�L�W�{�ꗗ�Ƃ��ĐX�ё����������ɂ́u1933�N(���a8)5���^�V�������n�S�V�䑺�ō̏W�v�̕W�{���������Ă���Ƃ����L�q������B�̏W�N���Ƃ����̏W�n�Ƃ����A���ꂼ���̃g�L�c���ɈႢ�Ȃ��ƍ����搶�������v������Ŋm�F�ǐՒ������Ă����Ƃ���A����ł��邱�Ƃ����������B

���i�����j�R�K���ތ��������������j�ʐ^�����̗��p�ɂ����̂�����A

���₢�����́A���������̉����ʐ^���������ƂȂ��Ă���(�L)�o�[�h�E �t�H�g�E�A�[�J�C�u�X�����ڂ��A�����������B mail�Finfo��bird-photo.co.jp�i@�p�ɒ����đ��M���Ă��������j tel & fax�F03-3866-6763�@�@URL�Fhttp://www.bird-photo.co.jp/

2013 AUG.

��I�I�O���J���h��

�B�e �� �]���p�v 1965�N9��1�� �����m�k�}���A�i�����i�k��19��50���A���o145��20���j �����ɗ������߂�

�@�c���ǂ���ł͂Ȃ�8���̂��̏����B�P�^�O��̍����ɂ��߂ė����Ăԁg��^�h �̎ʐ^�͂Ȃ����̂��ƃo�[�h�E�t�H�g�E�A�[�J�C�u�X�̃��C�u�����[�őI�яo�����̂��A���̗I�R�Ɗ���g�����h�I�I�O���J���h���B �@�O���J���h���̒��Ԃ́A���{�ł̓I�I�O���J���h���ƃR�O���J���h����2�킪�A���ݕ��⋙�`�ȂǂŋH�ɋL�^����Ă���B���͂��̎��ʂł���B���݂̃t�B�[���h�K�C�h�ɕ`����Ă�������u�����͊�Ȃ�v�Ɏv����̂ł���B

2013 JULY

�A�X���V�I�������̋��Q�ɂ��C��

�B�e �� �]���p�v 1965�N8��31�� �����m�k�}���A�i�����i�k��19��50���A���o145��20���j �C���E�I�b�`���[�̖� �����ĉۑ�

�@�ߔN�����Ă����C���t�@���Ƃ����ǂ������ȒP�ɂ͎����ł��Ȃ��̂��A���{���������ꂽ�O�m�ł̊C���E�I�b�`���O�ł���B�������ɂ��̖����݂����Ă����̂��A�]���p�v����́w������1���x�B �@�D���X�s�[�h�𗎂Ƃ��ċ����l��Ԑ��ɓ����Ă��܂��ƁA�������̎��ӂ͂��ꂱ����ςȂ̂��B���������l��������ԂɂȂ�B�������������J�c�I���^�ł͂Ȃ����}�O���ނ̌Q��́A�����Ԃ��������Ă�����ɏ�����H�ׂ�B����Ȃɂ������Ǝv����قǂ̊C���������W�܂��Ă��āA���Q�ɏW������B����ɋC��������ꂽ���t����{�ނ�ŃJ�c�I��_���B����Ȏ��A�͂̂��鋙�t����̒ނ��ƂȂ�D�̐�[���g��肾���h�̋�C���ٗl�ɂȂ�B���A���A�l�A�F���F�A�C�ɐ����鐶���Ɛ����������Ă���̂��B �@�ʂ��Ă��钹���Љ��ƁA�C�ʍ�����ԃZ�O���A�W�T�V�B������⍶�̋���ȍ���1�H���O���J���h���i�����A�I�I�O���J���h���j�B���̉E���ɍ��������Ɣ������̃J�c�I�h���B����ɉE��C�ʋ߂��̔��ƍ��̃c�[�g�[�����A�J�A�V�J�c�I�h���B��R���邪�����ď������Ⴍ��Ԃ̂Ŗڗ����Ȃ��̂��A�N���A�W�T�V�B�ÐF�^�̃I�i�K�~�Y�i�M�h�����������Ă���n�Y�ł���B��������ɂ��ꂾ���̎�ނƐ��̒��B�m��ɓ˂��o�����e�┒������z������鋛�Q�̋K�͂Ƒ��ւ��āA�܂��ɊC���E�I�b�`���[�����̐�i�ƌ����悤�B �@�C���E�I�b�`���O�̋����͐s���Ȃ����A�����ɁA�s���Ȃ����肩����ɑ������Ă���C�̍����I�ȉۑ肪����B�S�~���ǂ����邩�ł���B

2013 JUNE

��������^�}�V�M�̗Y

�B�e �� �������j 1949�N6��13�� ���������o���S�r��i���o���s�j �ʐ^�����F�R�K���ތ�����  �ēE���o�ƁE�r�{�� �������j�@�������j (1903�|1967) �ƕ����A�m��l���m�鑽���̕������m�N���̖쒹���Ԏʐ^�ƂƂ��Ẳ������j���v�������ׂ�ł��낤�B

�@�_�яȂ���ɉf��̐��E�ւƓ]�g���A��1�삪�w�����̐����x�i1938�N �����Ȋw�f��j�B�Ȍ�A�Ŋ��̏��ɂ����Ď��g���������͂��邱�Ƃ̂Ȃ������w���ʓV�R�L�O���E���C�`���E�x�i1967�N ���{�V�l�Z���j�܂ŁA20�{�ȏ�̎�ɖ쒹�⎩�R��ΏۂƂ����f���i�𐢂ɑ���o���Ă���B���̓��A�������X�g�A�b�v�ł�������11��͓��܂␄�E��i�ł��邱�Ƃ�����A�f��l�����̑�z�����˔\�����������悤�B

�@�R�K���ތ��������������鉺�����j�����ɂ́A�c�O�Ȃ���f��t�B�����̊��S�Ȃ��̂�1����܂܂�Ă��Ȃ����A��{��G�R���e�A���상���Ȃǂ̉����f�����������̂ɋM�d�ȕ�����������������Ă���B���݂ɁA�f��t�B�������̂��̂̏��݂́A���ݑS��i���������Ă���Ƃ����ɂ͂قlj�����Ԃɂ���B

���i�����j�R�K���ތ��������������j�ʐ^�����̗��p�ɂ����̂�����A

���₢�����́A���������̉����ʐ^���������ƂȂ��Ă���(�L)�o�[�h�E �t�H�g�E�A�[�J�C�u�X�����ڂ��A�����������B mail�Finfo��bird-photo.co.jp�i@�p�ɒ����đ��M���Ă��������j tel & fax�F03-3866-6763�@�@URL�Fhttp://www.bird-photo.co.jp/

2013 MAY

���w�ɂ̃C���c�o���Ƃ��̑�

�B�e �� �}��p�� 1960�N6��23�� �����s�����S���w�i��JR�����w�j ���S���w�ƃC���c�o������

�@���O��܌��B�Ē��������n���Ă����B����łɂ��₩�ȎR��B�ɐB���͗��̋G�߁B�z�����邾���ł��������B�u������1���v�͓삩��n���Ă����C���c�o���B40���N�O�ɍ��S���w�i��JR�����w�j�Ŋ}�삳�A�T�q�y���^�b�N�XS2�� �R�����[300mm�����ĎB�e�������̂ł���B�U��Ԃ�A���w�ł̃C���c�o���̗��j�����1���ł�����B

�@�C���c�o���͖{�B�암�̈ꕔ�ʼnz�~�����邪�A��B�Ȗk�̈����R�т�C�݂̊R�⓴���ȂǂʼnĒ��Ƃ��ĕ��ʂɔɐB����A���̔������^�̃c�o���̒��ԁB����X��R�����̌����ɂ��R���j�[�ŔɐB����悤�ɂȂ����B����ɓ��ɐ��͓s�s�ߍx�̋����A�Z�ɁA�w�\���ȂǂɔɐB����L�����B�W�����A�W�����ƙꂭ�悤�Ȑ����o���ČQ��Ŕ��ł���l�́A���X�̐����ɏ����������炷���A���j�e�B�̈�v�f�ł��낤�B �@�����w����̒����������̏I�_�A���S���w�̍��A�����ĉ��D���o���k���ł́A��Q�̃C���c�o�����o�}���Ă��ꂽ�B�_�Ђ��v�킹��w�ɂ̌����̗��ɂ������̑����\���ĔɐB���Ă����̂��B����́A�C���c�o�����l�H�������ɑ����\������{�e�n�̂ǂ��ł������悤�ȁA������݂̒��߂ƕ��͋C�ł������B�Ǝv�������A�c���Ɋւ��Ă͍������ӂ̃C���c�o���͑����Ƃ͎������āA�l�דI�ɈڐA���ꂽ�̂��ƒT����̊�������ɋ�����ꂽ�B �@�C���c�o���́A���Ƃ��ƍ����R���ӂɂ͐������Ă��Ȃ������̂��������B �@������A�ǂ����ŃC���c�o���̈ڐA�̋L�ڂ������悤�ɋL�����邪�A�������Ȃ����������Ɏ��̋L���͂܂���������Ă���B���ׂ����Ȃ��ł����Ƃ���A�u�ыƎ�����̐E�������݂ɒ��쌧��瑃�����ԍۂ̃C���c�o���̗c����A��Ă��č����ŕ��������Ƃ���A���a21�N�i1946�N�j���獂���ɖ߂��Ă��ĉc������悤�ɂȂ����ƕ����v�ƁA�����O�j���w�����R�쒹�ώ@�j�@75�N�̋L�^�Ǝv���o�x(���₫�o�Ł@2012�N)��p.212�ɏq�ׂ��Ă����B �@�����R���z�[���O���E���h�ɂ��ĒT���⒲�������Ă��������^���̊J�c���J�ߕF����̏����ꂽ�����q�w���B�����R�̒��x�i�\�����܂߂�22�ł̊��ň���ŁA���荢��G�ŏ��̕ł��W��ƕM�Җ��݂̂ő��̏������͍ڂ��Ă��Ȃ��j�̍����R���ޖژ^�ɂ��ƁA�C���c�o���́u���a21�N��薈�N�n���v�Ɣ��l���ɏ�����A�{���Ɂu���݁i1961�N���̂��Ƃ��H�j�ł͕��ʂɌ����钹�ƂȂ��Ă���v�Ƃ���B �@�������̐̒T����ł�����Ǝ��ɂ����ڐA�b����������̖{�Ŋm�F�ł��A���J����̋L�ڂƂ���v����1946�N���A���炭���w���ӂ��獂���R��т̃C���c�o���̗��j�̎n�܂�ƍl������B �@���w�̃C���c�o���́A���̖쒹�m�[�g��1953�N6��2���ɂ́A�u��78�v�Ƃ����L�^���c����Ă���B����́A���w2�N�������������w�ɖk���̌����̑������グ�Đ����������ł��낤�B���̂����A���ۂɎg�p����Ă��������������������ׂ�m�b�́A�Ȃ������Ƃ݂���B �@���݂ɁA�C���c�o�����c���ꏊ�ɑI���w�̖k���w�ɂ́A�d���ȎЎ����f�U�C���ŁA�悭�����Ă����̂Ǝv���Ă����B����͌��X�吳�V�c�̑�r��Ԃ̎n���w�Ƃ��ĐV�h�䉑�ɐݒu���ꂽ���݉w�ɂ��ڒz�������̂��������B �@����ɁA���a�V�c��������˂ɎQ�q���ꂽ�A�r�A���w�̃C���c�o���̉c���ɊS�������ꂽ�V�c�ɉw���������������グ���Ƃ����o�܂��A��ɋ�������������̏����ɏq�ׂ��Ă���B�����̏��m�ꂽ��Ǝv�������Ă��̌��e�������O�ɍ����w�܂ŏo�|���Ă݂��B�w������ȉ��w��������͂��Ⴍ�ߔN�Ζ����ꂽ�����قƂ�ǂƂ������ƂŁA���e�ɑΉ��������������̂̊̐S�̋L�^�͉ߋ��ɖ��v����Ă��܂����悤�������B �@1901�N�ɊJ�Ƃ������w�́A�����R�ƎR���߂��ɂ���^���@�̖��������R�@�L�쎛�́u�����v�ɗR������1961�N�ɍ����w�Ɖ��̂��ꂽ�B�����o�R�̌����Ƃ��Ă܂����{�쒹�̉���x���i�����j�̒T����̏W���ꏊ�Ƃ��ăo�[�h�E�I�b�`���[�ɂ��e���܂ꂽ���w�B�w���̉��̂͂Ƃ����̎v�������������ɈႢ�Ȃ��B �@�Ƃ��낪�A1967�N�ɂȂ��ċ������������J�ʂ��AJR�����w����1�w�̋��������R���w���J�Ƃ����B�T����̏W���ꏊ�͂�荂���R�ɋ߂��g�֗��ȁh�����R���w�ւƈڂ�A�C���c�o�����z�[�����̃R���N���[�g������V���ȉc���̏ꏊ�ɗ��p���n�߂��̂ł���B �@�����w�̃C���c�o���Q���A�����R���w�ł̃|�s�����[�V�����̑����Ƃǂ̂悤�Ɋւ�����̂��̐��ԓI�ȃh�L�������g�͕���Ă��Ȃ����Ɛ��@���Ă���B�����w�ɂ̌����̉c�����ɂǂ̂悤�ȁg�ω��h���N�����̂��͑z���̈���łȂ����A�w������̘b�ł͗��p�q���畳�Q�̋����������悤�ŁA3�N�O������C���c�o���͂��Ȃ��Ȃ����Ƃ̂��Ƃł������B �@���w�̃C���c�o������͐l�דI�ɏI�n�����Ƃ͂����A70�N�قǂ̗��j�Ŗ�����Ă��܂��̂ł��낤���E�E�E�B�u������1���v�́A�ǂ��ł����ʂɌ�����C���c�o���ł��邪�A�ǂ������̖������w����ɃJ�����ŋL�^�������j�I�Ȏʐ^�ɂȂ肻���ł���B �@

2013 APR.

�g�L�c���̈ݓ��e���ʐ^

�B�e �����V���� 1933�N�i����j �B�e�ꏊ�s�� �ʐ^�����F�R�K���ތ�����  �ʐ^�ŋL�^���ꂽ�g�L�̈ݓ��e���@�쐶�̃g�L�̈ݓ��e���̕�͋H�ł���B(A) ���Z�����V�S�ō̏W�E�w�����ꂽ�g�L�i�����v�� 1918. ���Z�ɂĊl��ꂵ�g�L�ɏA��.�w���x2(6)�F54�j����� (B) 1961�N1��3���ɐV�����ܐ�s�Ō�˂��ꂽ�̂Ɠ��N1��25���ɐV�����슗���S�Ŕ������ꂽ�ˎ��́i�]���d�Y 1961. �z��ŗ��������g�L�ɂ���. �w�쒹�x26�F66�|78�j�̕��A���̐����Ȃ���Ƃ��ċ�������B��҂̕����ŕ��ꂽ2�̂Ɋւ��ẮA���肳�ꂽ�ݓ��e�����ʐ^�ł��Љ��Ă���B �@�o�[�h�E�t�H�g�E�A�[�J�C�u�X�Ƃ��Ă͎ʐ^�B�e�̌��n����u������1���v�Ɋւ��Ĉꌾ�q�ׂĂ��������B�g�L�̈ݓ��e�����B�����ʐ^���̂��ɂ߂ď��Ȃ��Ǝv���邪�A���ꂪ�쐶�̂��̂ƂȂ�Ǝʐ^�ɂ͂���Ȃ�H���ȉ��l�������Ă��邱�Ƃ͌���ւ��Ȃ��B

���i�����j�R�K���ތ��������������j�ʐ^�����̗��p�ɂ����̂�����A

���₢�����́A���������̉����ʐ^���������ƂȂ��Ă���(�L)�o�[�h�E �t�H�g�E�A�[�J�C�u�X�����ڂ��A�����������B mail�Finfo��bird-photo.co.jp�i@�p�ɒ����đ��M���Ă��������j tel & fax�F03-3866-6763�@�@URL�Fhttp://www.bird-photo.co.jp/

2013 MAR.

�����p���ɍ݂���THE ����

�B�e �� �����a�j 1960�N1��15�� ��t���V�l �f��w�����̊����x�̕���� ���@�u������1���v�́A�߂������̓����p���ɍ݂����g���ꂼ�����h�̌i�ςł���B�ʐ^�́A��������ƒ��̎c�銱���ɓ~�̓��𗁂тċx�ރI�i�K�K���̏��Q���^�̃T�M�Ȃǂ�O�i�ɁA���̊C�ۃq�r�̗���������������p���̌����i���ʂ��ĉ���������Ă���B �@�����V�l�ɂ́A1940�N�O��܂ŃT�J�c���K����50�`100�H�قǂ̌Q�ꂪ����I�ɓn���Ă��āA�}�K���ƂƂ��Ɋ����𒆐S�ɉz�~���Ă����B���̉z�~�Q������Ɋ������f���L�^�����̂��A�������j�i1903�|1967�N�j�̖���Ƃ�����w�����̊����x�i1940�N�@�����Ȋw�f��j�ł���B �@���̊������A�ߋ��̂��̂ƂȂ����B�L���Ȋ������Ԍn�Ɏx�����Ă����]�ˑO�̋��Ƃ��A���O�̓��ł���B�ʐ^�̍������A�]�ː�����H�͌��ƎB�e�n�_�Ƃ̒��Ԃقǂɂ��錻�璹����1964�N�ɖ����H�����n�܂��Ĉȍ~�A�������͈�ς����̂��B�u������1���v���B��ꂽ4�N��̂��Ƃł���B

2013 FEB.

�w���}�@�r��ɉ�����ߋy�ё協�x

�B�e �� �������j 1928�N1�� ���������o���S�r��i���o���s�j �ʐ^�����F�R�K���ތ�����  �V�c�É��Ɍ��コ�ꂽ�ʐ^�@�u������1���v�́A���{�̖쒹���Ԏʐ^�̐��ҁA�������j�̑�\�I�Ȏʐ^�W�u���ސ��Ԏʐ^�W�v���S�i�O�ȓ��@1930�N�j�̍ŏ��̃y�[�W���������ʐ^�ł���B�ߔN�̂悤�ɉz�~���Ă���߂�1������H������̂ƈ���āA�i�x�d��500�H�ƃ}�i�d��50�H�i�������j���u�J�����쒹�L�v�������V���� 1952�N p.142�j�����n�����Ă��Ȃ��������A1927�|28�N�̓~�ɎB�e���ꂽ���̂Ǝv����B �@�O�q�̎ʐ^�W�̏��ɁA���c���V�����m�̎��̈ꕶ������B�w�i�O���j���̍�i�̈ꕔ�͏��ĉ���̗��ɋ�������̌��h�������ׂ����B�x �g����̗��h�A�����͓��̕��v�̌̎��ɕ�����\���ŁA�����̎ʐ^���É��Ɍ��コ�ꂽ�Ƃ����̂ł���B

�{����b��艺�����Ă̕���

�����F�R�{�F�T / �o�[�h�E�t�H�g�E�A�[�J�C�u�X

�@�߂̓n���n�������̍r������������߂ĖK�˂��̂́A1927�N�̏����ł���B�����āA�`�����ɂ͎��̌�������B�w��N�j�j���e���������o���S�r��m�n���n�j���C�e�B�e�����~�e��ߗރm���ԋy�߈ȊO�m��ރ����}�e�B�e�X�������^���@�{���n�E�r��j���P�������m�B�e�ʐ^���������Z�����m�j�V�e�E�E�E�x 1927�N�Ɨ��N�Ƃɍr��ŎB�e���ꂽ������ߗނƋ��炭�i�x�R�E�Ȃǂ̊�̎ʐ^���I��A1928�N�̖��Ɍ��コ�ꂽ�Ƃ������ƂɂȂ�B �@�u������1���v�̎B�e�f�[�^�́A���̑����̉����ʐ^�Ɠ��l�ǂ��ɂ��݂����Ă��Ȃ��B�������A�߂̂���c��ڂƐ�����n�Ƃ̋����Ȃ��m��l���m�鏼�����ʂ����܂�Ă��邾���ł��A�B�e�n�͍r��ł���B�������K�ꂽ2�~�ڂ�1928�N�ɁA�u������1���v�Ō�����悤�ɃI�I�n�N�`���E2�H�̋L�^������i�u�J�����쒹�L�vp.147 �j�A�ώ@����1928�N1��16���`24���ł��邱�Ƃ���i�� pp.119-142�j�A�B�e����1928�N1���ƍl���Ă悩�낤�B �@���コ�ꂽ�X�̎ʐ^���������肷�邱�Ƃ͊���Ȃ��B�������A��ʑ́A�B�e�n����юB�e�N��������Ɋւ��镶���Ȃǂ̋L�q�Ɩ������Ă��Ȃ����Ƃ���A�u������1���v�ŏЉ���w���}�@�r��ɉ�����ߋy�ё協�x�́A���a�V�c�������ɂȂ�ꂽ����1���Ƃ̉\�����傫���ƍl���Ă���B

2013 JAN.

�I�I�n�N�`���E�̂��镗�i

�B�e �� �������V 1959�N12�� �V�����������i�������s�j�Z�� �Z�ł̔����n���E�ی� �����̎����@�ߔN�ł����A��ȉz�~�n�Ŕ��������Ӌ߂��ɌQ�����Ă���B�����Ɛl�Ԃ��c�[�V���b�g�ŋL�O�ʐ^�ɔ[�܂�̂��A���������i�ł͂Ȃ��Ȃ����B60�N�قǐ̂ƂȂ�ƁA�������O�Ō������Ɗ���Ă��܂܂Ȃ�Ȃ��̂ɁA���̔������l�����ꂸ�ɋ߂Â��Ă���ȂǂƂ������Ƃ́A�\�ł���Ƃ����疲�̒������ł������B����Ȏ���ɐV�����k�����S����(������)���̕Z�i�Ђ傤���j�ŁA��l�̘V�l�̌ĂԐ��ɖ쐶�̔������a�����߂ČΐS����j�������i�������ƂȂ����B���炭���{�ł̔����a�t���̚���ł��낤�B �@�����n���̗��j�A�g�쉥�̓����̂���J�Ȃǁu�����̕Z�v���Љ��ŏ��̎����ɁA���Δ_�э��Z�̐�����搶�����킵���K���ō���̏����q�w38�x���̔����x������i�����������炭1952�N���G�q���ď����ʂ����̂͋L���ɂ��邪�A���̎菑���R�s�[�������̏��I�Ɍ�����Ȃ��j�B������̍ŏ��̕Z�ΖK�₩��g�쉥�Ƃ̌𗬂�ӔN�̏����Ȃǂ́A�����哰���w��{�E�쒹�L�x��7���i1965�N�@�t�H�Ёjpp.294-318���Q�l�ɂȂ낤�B �@�Z�ΔŁu�����̌v�����o�����g�쉥��1959�N��64�Ő������ꂽ�B�u������1���v�́A���̓���1959�N�ɎB��ꂽ�g�쉥�̍Ō�̕���ƂȂ����Z�̎ʐ^�ł���B |

| Copyright, 2005- Bird Photo Archives All Rights Reserved. |